„Um die Forschung voranzutreiben, müssen wir europaweit denken“

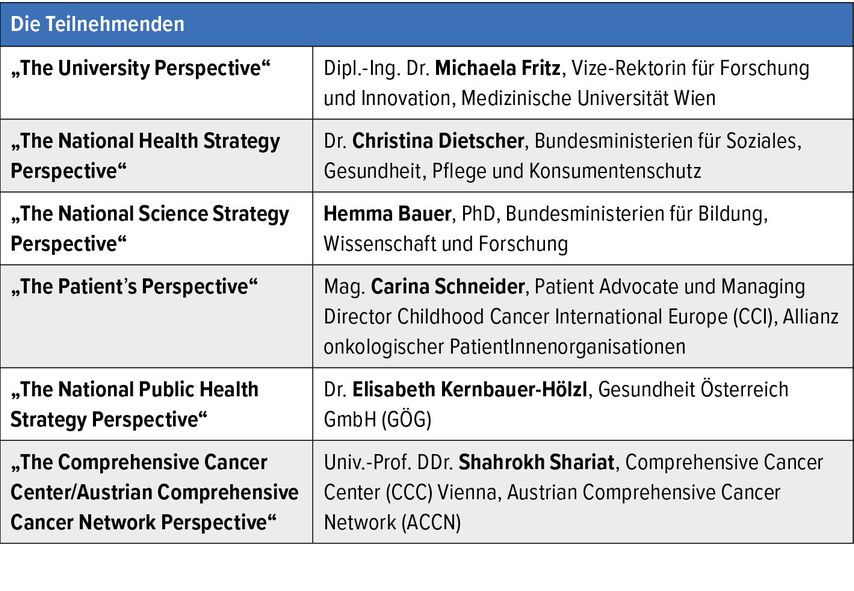

Im Rahmen der diesjährigen „CCC-TRIO“-Veranstaltung des Comprehensive Cancer Center (CCC) Vienna fand eine beachtenswerte Panel Discussion zum Thema „Cancer Care Policy & Strategy in Austria“ statt. Das Panel setzte sich aus hochrangigen Vertreter:innen der wichtigsten Stakeholder im österreichischen Gesundheitssystem zusammen. Moderiert wurde die Diskussion von Assoc. Prof. PD Dr. Stephan Polterauer, Koordinator der Gynecologic Cancer Unit am CCC (CCC-GCU), der auch die Fragen an das Panel stellte.

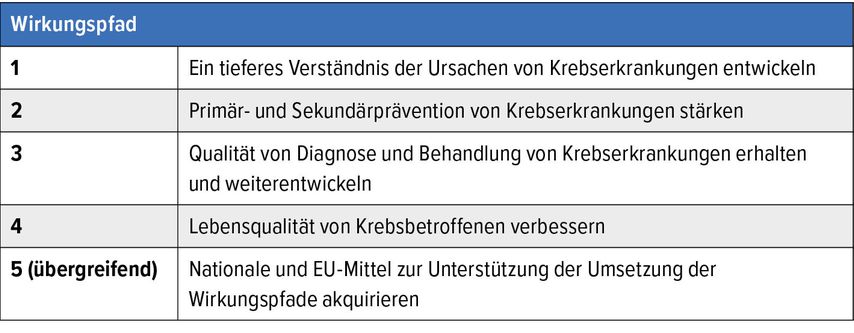

Wir widmen uns heute der Vorsorge und der Versorgungsstrategie im Umgang mit Krebserkrankungen in Österreich“, führte Prof. Stephan Polterauer ins Thema des Podiumsgesprächs ein, „insbesondere, wie Österreich effektiv zur ,Mission Cancer‘ der EU beitragen und davon profitieren kann. Diese Initiative zielt darauf ab, bis 2030 mehr als drei Millionen Leben zu retten, indem sie Forschung, Prävention, Pflege und zivilgesellschaftliches Engagement in ganz Europa miteinander verbindet“, so Polterauer. Unter der Schirmherrschaft der Bundesministerien für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat die Mission Action Group Cancer einen nationalen Fahrplan entwickelt, der fünf Transformationspfade vorsieht (Tab.1).

Aktionsplan: EU-Mission „Krebs besiegen“

„Wir werden darüber sprechen, was es braucht, um diesen Fahrplan effektiv umzusetzen“, so Polterauer weiter, „angefangen beim Verständnis der Krebsursachen und der strategischen Prävention über die Optimierung von Diagnose und Behandlung bis hin zur Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen und zur Sicherung der finanziellen und strukturellen Ressourcen. Wir werden sowohl über Fortschritte als auch über die verbleibenden Lücken diskutieren und erörtern, wie Politik, Wissenschaft und klinische Praxis besser aufeinander abgestimmt werden können, um die Belastung durch Krebs für alle Bürger:innen zu verringern.“

Stephan Polterauer: Was sind aus Ihrer Sicht Chancen und Herausforderungen, um das Vorhaben der „EU-Mission: Cancer“ zur Krebsbekämpfung in eine sinnvolle Politik und messbare Verbesserungen für Patient:innen zu übersetzen?

Hemma Bauer: Zur Umsetzung in Österreich haben wir eine gemeinsame Aktionsgruppe im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und im Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung eingerichtet. Und wir haben Universitäten, Forschungsorganisationen, Patient:innenorganisationen, die Pharmaindustrie, verschiedene Interessengruppen und öffentliche Einrichtungen eingeladen, sich an dieser Aktionsgruppe zu beteiligen. Unser Cancer-Mission-Action-Plan hat fünf Wirkungspfade definiert. Die größte Herausforderung ist es, eine Finanzierung sicherzustellen, um auf diesen fünf Pfaden etwas bewegen zu können.

Ein Part der Umsetzung ist der Aufbau eines besseren Datensystems. Was sind die wissenschaftlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen für den Aufbau eines koordinierten Datensystems, das sowohl in die nationalen als auch in die europäischen Rahmenwerke einfließt?

Michaela Fritz, Vice-Rector Research, Medical University of Vienna

Michaela Fritz: Wir beschäftigen uns innerhalb des Austrian Cancer Center Network (ACCN) und gemeinsam mit dem Wissenschaftsministerium damit, wie wir Daten auch unter den geltenden Datenschutzbedingungen effizient nutzen können, um die Krebsforschung zu fördern. Wir arbeiten an dem Vorhaben, einen zentrumsübergreifenden Qualitätsdatensatz zu erstellen, der klinische Daten enthält und Daten aus der Forschung auf z.B. molekularer Ebene. Dafür braucht es im Wesentlichen drei Dinge.

Assoc. Prof. PD Dr. Stephan Polterauer, Koordinator der Gynecologic Cancer Unit am CCC (CCC-GCU).

Erstens: Wir müssen „dieselbe Sprache sprechen“. Das bedeutet, dass die beteiligten Kliniken sich miteinander auf gemeinsame Protokolle zum Austausch von Daten, aber auch zu Metadaten und Annotation einigen müssen.

Zweitens müssen wir eine sichere und zugleich ethisch vertretbare Struktur für den Datenaustausch schaffen. Der Schutz der Privatsphäre der Patient:innen muss gegeben sein. Der Datenschutz verhindert das vermeintlich. Das ist ein Problem, das aus Angst und Vorsicht entsteht. Wir müssen verstehen lernen, dass ein verantwortungsvoller Datenaustausch sehr wohl möglich ist.

Drittens: Wenn wir wirklich die nächste Stufe in unserem Plan erreichen wollen, brauchen wir eine bessere Dateninfrastruktur und viel mehr Personal wie Datenmanager und „Data Stewards“. Es gibt unterschiedliche Modelle, wie Zugang zu Daten technisch erfolgen kann, unser Ziel ist es jedenfalls, dass die medizinischen Universitäten Graz, Innsbruck und Wien in einem ersten Schritt standardisierte Daten zu spezifischen Fragestellungen gemeinsam erfassen und dann auch gemeinsam nutzen. Weitere Zentren sollten folgen, die diese Daten auch ohne zu hohe Hürden nutzen können. Um die Forschung voranzutreiben, müssen wir österreichweit, europaweit denken.

In allen drei Schritten brauchen wir nachhaltige Unterstützung von der Regierung, von IT-Expert:innen und aus vielen anderen Bereichen. Das alles ist natürlich mit einem entsprechenden Kostenaufwand verbunden. Aber vor allem müssen wir unsere risikoscheue Denkweise ändern und Daten als Quelle von Chancen sehen, wenn sie geteilt und besser genutzt werden.

Christina Dietscher, Federal Ministry for Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection

Christina Dietscher: Ich denke, wir müssen auch daran arbeiten, die Einstellung der Öffentlichkeit zu ändern.In Österreich herrscht noch eine andere Denkweise vor als in anderen Ländern. Ein Kollege aus Dänemark hat berichtet, dass es dort Teil des solidarischen Gesundheitssystems ist, dass Patient:innen ihre Daten zur Verfügung stellen, wenn sie eine Gesundheitsversorgung erhalten. Diese Einstellung sollte unser Ziel sein. Denn wenn es um Daten geht, die für die Forschung genutzt werden können, ist Österreich im Vergleich zu anderen Ländern, sogar innerhalb der Europäischen Union, eine Goldgrube, die wir noch nicht ausschöpfen.

Einer der Eckpfeiler der „EU-Mission: Cancer“ sind Prävention und Früherkennung. Könnten Sie uns bitte einen Überblick über die kommenden und etablierten Früherkennungsprogramme in Österreich geben?

Christina Dietscher: Die Umsetzung der Früherkennungsprogramme wird leider nur langsam voranschreiten – das sage ich auch in meiner Funktion als Beschäftigte im Gesundheitsministerium. In diesem Punkt sehen wir große Herausforderungen. Wir brauchen den Konsens des Gesundheitsministeriums und der Sozialversicherungsträger und teilweise auch der Bundesländer. Das Sozialversicherungsgesetz legt die Früherkennung in die Zuständigkeit der Krankenversicherungen. Und die Krankenversicherungen sind in Österreich selbstständige Trägerschaften, es gibt hier keine eindeutigen Hierarchien. Wir im Ministerium können die Sozialversicherungen nicht bevormunden.

Das ist einer der Gründe, warum wir bisher nur ein einziges organisiertes Screening-Programm in Österreich haben, nämlich das Brustkrebs-Screening-Programm, das 2014 gestartet wurde. Wir waren auch sehr aktiv bei der Umsetzung von Pilotprojekten zur Darmkrebsvorsorge. Ende 2024 waren sie weit fortgeschritten, doch danach hat die Regierung gewechselt.

Warum gibt es derzeit keine Vorsorgeuntersuchungen für Prostatakrebs?

Shahrokh Shariat, Comprehensive Cancer Center (CCC) Vienna, Austrian Comprehensive Cancer Network (ACCN)

Shahrokh Shariat: Das ist ein sehr sensibles Thema. Die EU hat die Prostata-Vorsorgeuntersuchung klar empfohlen. Der beste Weg, Krebs zu besiegen, sind, trotz all der enormen Forschungsbestreben, die Vorbeugung und die Früherkennung. Aber dieser Weg ist auch der langsamste. Jedes einzelne Land in Europa hat auf die Empfehlung der EU reagiert. In allen Ländern läuft die Umsetzung, aber in Österreich sind wir noch nicht weitergekommen. Und das, obwohl Prostatakrebs 30% der Krebserkrankungen bei Männern ausmacht. Er ist mit 7500 Krebsfällen pro Jahr die häufigste Krebsart und der zweithäufigste Grund, warum Männer an Krebs sterben.

Die „EU-Mission: Cancer“ zur Krebsbekämpfung unterstreicht, dass der Zugang zu einer hochwertigen Versorgung nicht vom Wohnort abhängen sollte. Die CCC spielen dabei eine Schlüsselrolle. Bis 2030 will die EU die Mitgliedstaaten dabei unterstützen, in jedem Land ein gleichmäßiges Netz nationaler CCC aufzubauen, um die Kapazitäten zu verbessern und die Qualität der Krebsversorgung zu steigern. Daran haben die österreichischen CCC in den letzten Jahren zusammen mit dem ACCN gearbeitet.

Was sind die dringendsten Schritte, um echte Interoperabilität zu erreichen und die Krebsforschung in ganz Österreich zu koordinieren?

Hemma Bauer, Federal Ministry of Education, Science and Research

Hemma Bauer: Natürlich spielen die einzelnen umfassenden Krebszentren eine wichtige Rolle in der Krebsversorgung. Aber ein wichtiges Element von umfassender Krebsversorgung an den entsprechenden Zentren ist natürlich auch die Forschung. Österreich ist ein kleines Land. Durch den Zusammenschluss der österreichischen Krebszentren zu einem Netzwerk bekommt die österreichische Krebsforschung mehr internationale Sichtbarkeit. Das fördert auch die internationale Zusammenarbeit. Viele bilaterale Kooperationen laufen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Außerdem trägt ein Netzwerk, in dem eine strukturierte Zusammenarbeit stattfindet, auch zur Verbesserung im Fachgebiet bei.

Beides sind Hauptziele und die wichtigsten strategischen Aufgaben, die auch das Ministerium für Wissenschaft und Forschung unterstützt.

Wie können wir eine patient:innenzentrierte, evidenzbasierte Krebsbehandlung im ganzen Land sicherstellen?

Christina Dietscher: Die CCC sind als Eckpfeiler einer qualitativ hochwertigen Versorgung sehr wichtig. Aus der Sicht des Gesundheitsministeriums ist es außerdem wichtig, dass es ein gutes Netzwerk mit anderen Krankenhäusern im ganzen Land gibt – eben zum Beispiel durch die Nutzung der gleichen Dateninfrastruktur, aber auch mit kooperierenden Tumorboards. Denn einige Therapien können auch in weniger gut ausgebauten Einrichtungen durchgeführt werden, wenn diese mit einem Zentrum in Kontakt stehen.

Die Datennetze können auch dazu dienen, zu prüfen, ob Empfehlungen befolgt und Standards eingehalten werden, also ob die Patient:innen wirklich gut behandelt werden.

Was hat sich in den letzten eineinhalb Jahren im CCC Vienna und im Netzwerk getan?

Michaela Fritz: Wir gehen in kleinen Schritten voran. Das liegt auch an finanziellen Beschränkungen. 1,5 Millionen Euro für das ACCN – dieser Betrag ist gedacht für drei Jahre und Zentren an drei Universitäten. Allein um etwa eine gemeinsame Tumorboard-Software zu implementieren, fehlt eigentlich ein Budget von zig Millionen Euro an jedem Standort. Es ist schön, wenn wir alle die gleiche Vision haben. Aber wir haben noch nicht die Mittel, um diese Vision zu realisieren. Da müssen wir ehrlich zueinander sein. Aber wir werden das Beste aus diesen 1,5 Millionen machen.

Wo stehen die Patient:innenorganisationen bei diesem Thema?

Carina Schneider, Patient Advocate and Managing Director CCI Europe; representing ‚Die Allianz onkologischer PatientInnenorganisationen‘.

Carina Schneider: Darüber müssen wir noch mehr nachdenken: wie Patient:innenorganisationen Teil der CCC-Familie werden können. Ich bin überzeugt davon, dass wir auf allen Ebenen viel zur Umsetzung der geschilderten Vision beitragen können.

Auf gesundheitspolitischer Ebene können Patient:innenorganisationen wichtige Partner sein, wenn es darum geht, die Krankenkassen in die Gespräche einzubinden. Diese Rolle haben wir bereits in früheren Projekten angenommen. Aber auch bei Daten zu den individuellen Patient:innenpfaden können wir einen Beitrag leisten. Wir haben die Kompetenz, uns anzuschauen, was die Herausforderungen und Hindernisse für die Menschen sind und wie sich ihre Bedürfnisse definieren lassen.

Shahrokh Shariat: Das ist leider ein Element, das oft vergessen wird, aber extrem wichtig ist. Am CCC Vienna haben wir die Cancer School etabliert, die in diese Richtung unterstützt. Innerhalb der drei Universitäten haben das ACCN und die CCC zum ersten Mal eine Studie gemeinsam mit Patient:innen konzipiert. Die Patient:innen waren an jedem Schritt beteiligt. Für uns war das die erste onkologische Studie mit patient:innenzentrierten Endpunkten: Lebensqualität zum Beispiel; und Organerhalt in der Therapie des Urothelkarzinoms. Als CCC müssen wir uns als Partner:innen der Menschen sehen.◼

Elisabeth Kernbauer-Hölzl, The Austrian National Public Health Institute (GÖG)

Quelle:

„Panel Discussion: Cancer Care Policy & Strategy in Austria“ im Rahmen der Veranstaltung „CCC-TRIO 2025 – Translational Research In Oncology“ am Comprehensive Cancer Center (CCC) Vienna, 12. Juni 2025, Wien

Das könnte Sie auch interessieren:

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

ASH 2020 – Highlights zu den aggressiven Lymphomen

Highlight-Themen der virtuellen ASH-Jahrestagung im Dezember 2020 waren an erster Stelle die Immunonkologika in all ihren Variationen, aber auch Beispiele für innovative Sequenztherapien ...

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...