15. Januar 2020

STAFAM 2019

Medizin am Lebensende

Die demografische Entwicklung bringt es mit sich, dass Hausärzte in Zukunft mehr ältere und chronisch kranke Patienten betreuen werden. Was dies bedeutet und wie eine palliative Grundversorgung dieser Patienten aussehen könnte, erläuterte Prim. Dr. Brigitte Hermann von den Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf allgemeineplus.at und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. universimed.com & med-Diplom.at)

Palliativversorgung wird meist mit der Betreuung von Krebspatienten verbunden. Dies ist aber nur ein kleiner Teil, denn laut der Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO richtet sich "palliative care" an Patienten mit einer progredienten, weit fortgeschrittenen Erkrankung und einer begrenzten Lebenserwartung, zu der Zeit, in der die Krankheit nicht mehr auf eine kurative Behandlung anspricht.

Multimorbide Patienten

Gerade in der Geriatrie leiden viele Patienten an chronischen, unheilbaren Krankheiten, betonte Hermann. Dazu zählen Arteriosklerose, Herz- und Niereninsuffizienz, Lungenkrankheiten wie COPD, Diabetes mit seinen Folgekrankheiten, aber auch Krebsarten, die vermehrt in höherem Alter auftreten, wie das Prostatakarzinom, und nicht zuletzt die Demenz.

Charakteristisch für geriatrische Patienten sei, dass sie meist an mehreren Krankheiten leiden. Der Hausarzt hat es daher mit einer sehr komplexen Situation zu tun. Er muss den Überblick behalten und vorausschauend planen, um rechtzeitig entsprechende Maßnahmen einleiten zu können. Bei der Verordnung von Medikamenten sind dabei vor allem die Neben- und Wechselwirkungen im Rahmen der Polypharmazie zu beachten.

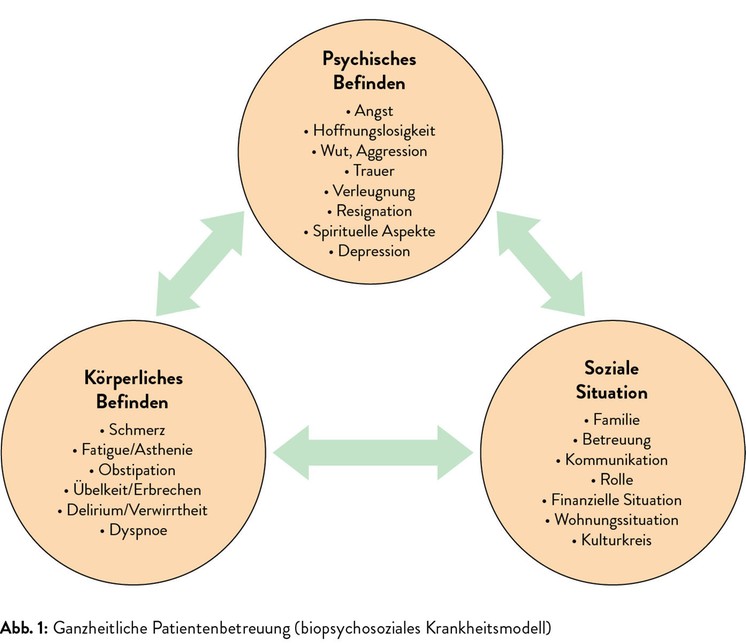

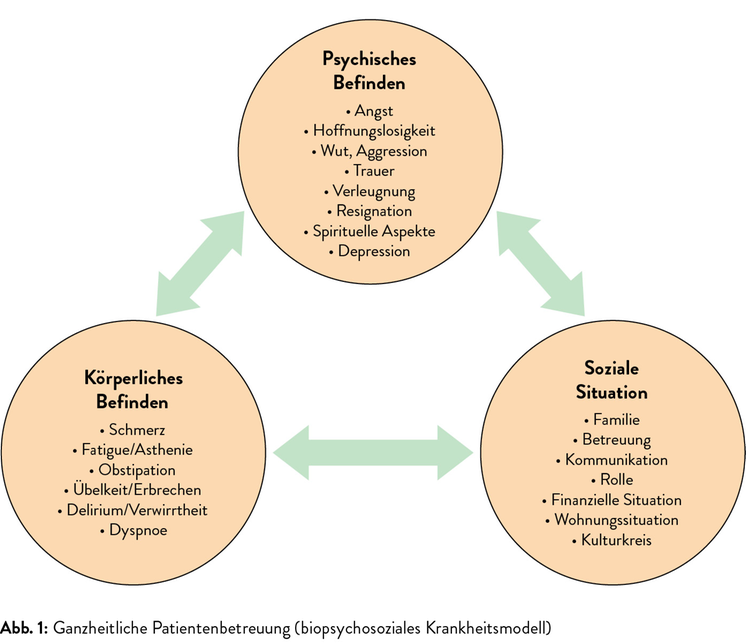

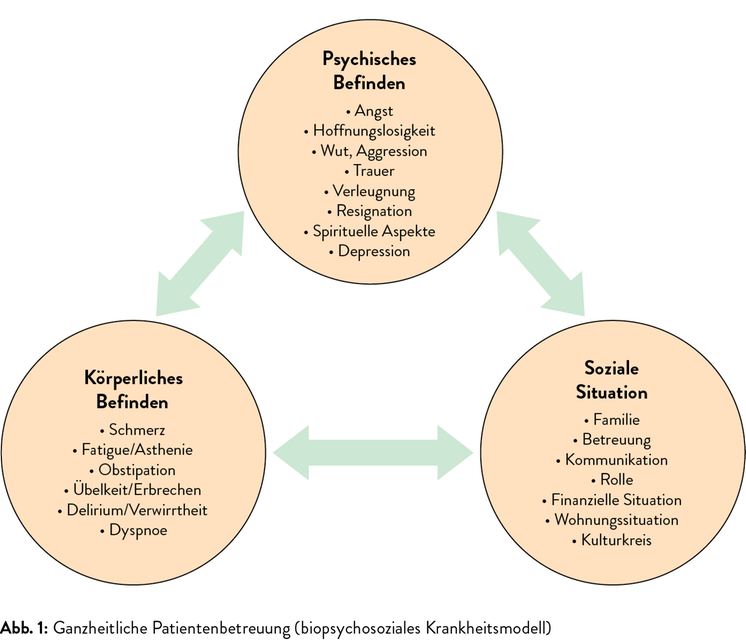

Ganzheitliche Patientenbetreuung

Die Betreuung von Palliativpatienten fußt auf dem biopsychosozialen Krankheitsmodell, das körperliches und psychisches Befinden des Patienten ebenso berücksichtigt wie seine soziale Situation (Abb. 1). Wichtig sei es, zunächst das Therapieziel (kurativ/palliativ) zu klären und dann gemeinsam mit dem Betreuungsteam die einzelnen Aspekte einzuschätzen, um zu entscheiden, welche Maßnahmen sinnvoll sind, um die Situation des Patienten zu verbessern, betonte Hermann. Dabei spiele der Patientenwille eine entscheidende Rolle, sagte sie.

Hermann ist überzeugt, dass Hausärzte in Zukunft in der palliativen Grundversorgung einer größere Rolle spielen werden. Sie wünscht sich, dass ein palliativer Behandlungsansatz bei chronisch kranken und sterbenden Patienten selbstverständlich wird.

Bericht:

Dr. Corina Ringsell

Quelle:

50. Kongress für Allgemeinmedizin, 28.–30. November, Graz