18. Dezember 2019

Multimedikation beim geriatrischen Patienten

Einfluss auf die Kontinenz

Geriatrische Patienten nehmen aufgrund ihrer altersabhängigen körperlichen und funktionellen Veränderungen und aufgrund ihrer Multimorbidität oft sehr viele Medikamente ein. Nach einer Definition der WHO von 2006 spricht man ab einer Anzahl von mehr als fünf verschiedenen verordnungspflichtigen und/oder rezeptfreien Substanzen von Multimedikation oder Polypharmazie. Multimedikation ist aber gerade bei älteren Menschen mit einer Vielzahl von Problemen assoziiert.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf allgemeineplus.at und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. universimed.com & med-Diplom.at)

Diese Probleme äußern sich als unspezifische Beschwerden wie Müdigkeit, Inappetenz, Schwindel, Verwirrtheit, Tremor, Stürze, Blutungen oder Inkontinenz. Solche Zustände lassen sich schwer von den Symptomen bestehender oder neu aufgetretener Krankheiten unterscheiden und werden oft als eigene Krankheitsentitäten eingestuft, was eine Kaskade weiterer Arzneimittelverordnungen zur Folge haben kann.

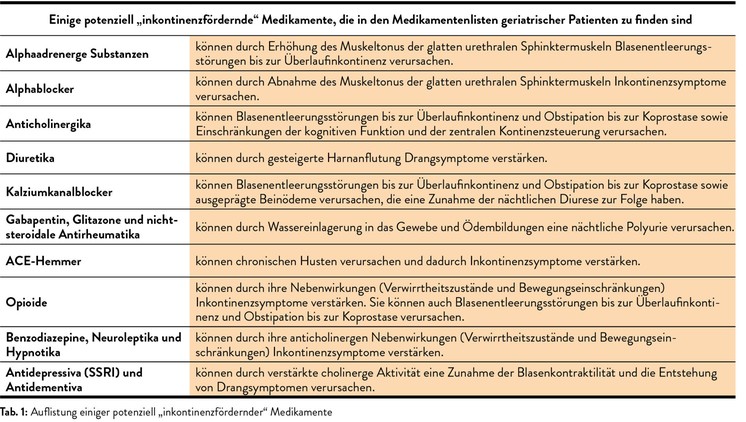

Nebenwirkung Inkontinenz

Medikamente, die als Nebenwirkung eine Inkontinenz auslösen oder eine bestehende Inkontinenz verschlimmern können, gibt es mehr als allgemein angenommen. Es existieren mittlerweile mehrere Listen von sogenannten "inkontinenzfördernden" Medikamenten, in denen häufig verwendete Präparate und deren Einfluss auf die Kontinenz zusammengefasst werden (Liste "potenziell inkontinenzfördernder Medikamente"; Tab. 1). Es muss auch beachtet werden, dass nicht nur einzelne Wirkstoffe, sondern auch die Summe aller eingenommenen Substanzen durch verschiedene Interaktionen negative Auswirkungen auf den Harntrakt und die Kontinenzsteuerung haben kann.

Auslösende Mechanismen

Kontinenz kann nur durch ein ungestörtes Zusammenspiel von gesunden anatomischen Strukturen und einem ungestörten zentralen, peripheren und vor allem vegetativen Nervensystem gewährleistet werden. Es sind verschiedene Mechanismen bekannt, über die Medikamente Inkontinenz verursachen können. Substanzen, die entweder das sympathische oder das parasympathische Nervensystem stimulierend oder auch hemmend beeinflussen, können durch ihre Wirkung auf den Blasenmuskel selbst oder auf die Verschlussmechanismen Blasenentleerungsstörungen hervorrufen. Auch Opiate, Benzodiazepine, Neuroleptika, Hypnotika und antiepileptisch wirksame Substanzen haben durch ihre zentralen und peripheren Nebenwirkungen oft einen negativen Einfluss auf die Kontinenzsteuerung. Weiters müssen Medikamente beachtet werden, die in irgendeiner Weise auf den Flüssigkeitshaushalt des Körpers einwirken. Diuretika können durch eine gesteigerte Harnanflutung Drangsymptome verstärken und Inkontinenzepisoden verursachen. Kalziumkanalblocker, die gerade bei älteren Patienten wegen ihres geringen Nebenwirkungsprofils oft in der Hypertoniebehandlung eingesetzt werden, können Wassereinlagerung und Ödeme in den Beinen verursachen und dadurch zu einer verstärkten nächtlichen Harnanflutung und häufigeren belastenden Nykturieepisoden führen. Dieser Mechanismus ist auch für andere Substanzen bekannt, die eine Flüssigkeitsretention im Gewebe verursachen können, wie etwa Gabapentin, Glitazone oder nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR). Eher selten können Medikamente auch als Nebenwirkung einen chronischen Husten auslösen und dadurch Stressinkontinenzsymptome hervorrufen.

Vermeidung von Inkontinenz durch Multimedikation

Neben einer vertrauensvollen Zusammenarbeit von Patienten und behandelnden Ärzten ist ein umfassendes Wissen über Kontinenzmechanismen und Inkontinenzentstehung einerseits und über Medikamentenwirkungen und -nebenwirkungen andererseits eine wichtige Voraussetzung, um Probleme durch Multimedikation zu vermeiden. Die regelmäßige Durchforstung langer Medikamentenlisten nach "potenziell inkontinenzfördernden Präparaten" und die Reduktion auf unbedingt erforderliche Substanzen können oft eine bemerkenswerte Verbesserung von Harninkontinenzsymptomen auch beim älteren multimorbiden Patienten bewirken.

Literatur:

Talasz H: Harninkontinenz geriatrischer PatientInnen.Screening und Abklärung. Z Gerontol Geriat 2014; 47: 57-68

Broschüre Harninkontinenz der älteren Frau der ÖGGG (Österreichische Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie) und der MKÖ (Medizinische Kontinenzgesellschaft Österreich), 2014

Journal für Urologie und Urogynäkologie, Oktober 2019