1. März 2021

Impfung gegen Covid-19

Häufig gestellte Fragen

Gerade rund um die Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 gibt es eine Reihe von Fragen, die teilweise auf Mythen beruhen, teilweise aber auch durchaus berechtigt sind. Im Rahmen des Österreichischen Impftags 2021 fassten die Experten Univ.-Prof. Dr. Heidemarie Holzmann und Univ.-Prof. Dr. Herwig Kollaritsch die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf allgemeineplus.at und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. universimed.com & med-Diplom.at)

Impfung und Allergie?

Beim mRNA-Impfstoff von Pfizer/Biontech traten bis zum 23.12.2020 (Daten aus den USA) bei knapp 1,9 Millionen Geimpften 21 anaphylaktische Reaktionen auf, das sind 11,1/Million und damit 5- bis 7-mal mehr als nach Standardimpfungen. 17 der 21 Betroffenen hatten eine allergische Vorgeschichte. Die anaphylaktischen Reaktionen traten im Durchschnitt 13 Minuten nach der Impfung auf und waren alle mit Standardmaßnahmen (Adrenalin, meist als Autoinjektor) gut beherrschbar. Es gab keine Todesfälle und keine bleibenden Schäden. Weiters waren 86 allergische, nichtanaphylaktische Episoden zu verzeichnen.

Beim Moderna-mRNA-Impfstoff traten bei über 4 Millionen Geimpften zwischen 21.12.2020 und 10.1.2021 zehn Fälle von Anaphylaxie auf, das macht 2,5/Million und ist mit Standardimpfungen vergleichbar. Die Anaphylaxien traten im Durchschnitt 7,5 Minuten nach der Impfung auf und waren gut beherrschbar, auch hier keine Todesfälle und keine bleibenden Schäden. Weiters traten 47 allergische, nichtanaphylaktische Reaktionen auf.

Auffallend ist, dass bei beiden Impfstoffen nahezu ausschließlich oder stark überwiegend Frauen betroffen waren – die Gründe dafür sind noch völlig unklar.

Als mögliches Allergen wird Polyethylenglykol (PEG) diskutiert, das in beiden genannten Impfstoffen (aber auch in vielen anderen Produkten, die im Alltag und in der Medizin verwendet werden) enthalten ist, obwohl PEG nur sehr selten Typ-1-

Allergien auslöst.

Wichtig für die Praxis: Eine vorherige Abklärung einer PEG-Allergie ist allergologisch nicht ohne Weiteres möglich, daher sollten routinemäßige Allergietests vor der Covid-Impfung vermieden werden.

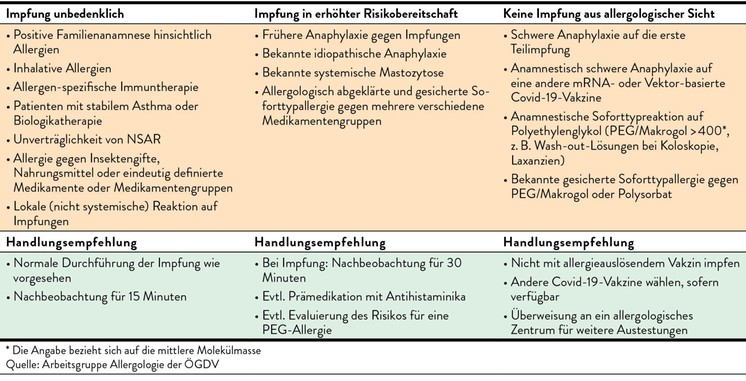

Tabelle 1 zeigt verschiedene allergologische Risikokategorien und die daraus folgenden Empfehlungen. Nach der Covid-Impfung sollte unbedingt ein Nachbeobachtungsintervall von 15 bis 30 Minuten eingehalten werden, besonders bei Patienten mit allergischer Vorgeschichte (Tab. 1).

Fertilität, Gravidität, Stillzeit?

Impfungen gegen SARS-CoV-2 haben keinerlei Einfluss auf die Fertilität. Es gibt aus tierexperimentellen Daten keine Hinweise auf direkte oder indirekte reproduktionsschädliche Wirkungen. Die gelegentlich zitierte zufällige Gleichheit von vier Aminosäuren bei Syncytin-1 und dem Spike-Protein von SARS-CoV-2 ist in diesem Zusammenhang völlig bedeutungslos – für die auch nur theoretische Möglichkeit einer Kreuzreaktion wäre eine Sequenzhomologie von 85 bis 95% notwendig.

Was die Schwangerschaft angeht, so sollte die Covid-Impfung in der Gravidität aus prinzipiellen Gründen vermieden werden. Allerdings sind sowohl die beiden auf dem Markt befindlichen mRNA-Impfstoffe als auch der replikationsdefiziente Vektorimpfstoff von AstraZeneca als Totimpfstoffe zu betrachten; alle drei waren im Tierversuch hinsichtlich teratogener Wirkungen unauffällig.

Ein Schwangerschaftstest vor einer geplanten Covid-Impfung ist nicht erforderlich. Bei akzidenteller Impfung in der Schwangerschaft besteht keine Indikation zum Schwangerschaftsabbruch, und die Schwangerschaft ist auch nicht als Risikogravidität einzustufen.

In der Stillzeit kann ohne Einschränkung gegen Covid-19 geimpft werden. Es gibt keine Hinweise auf ein Übergehen des Impfstoffs in die Muttermilch.

Immunsuppression, Autoimmunerkrankungen?

Zwar sind bis jetzt auf diesen Gebieten nur Teilerfahrungen dokumentiert, diese zeigten aber keinerlei Probleme hinsichtlich Verträglichkeit und Wirksamkeit der Covid-Impfungen. Dies gilt für HIV-Infektion mit CD4-Zell-Zahlen >500/µl, stabile Autoimmunerkrankungen ohne Immunsuppression, Malignome ohne rezente Chemo- und/oder Strahlentherapie, Diabetes mellitus und chronische kompensierte Organerkrankungen, wie etwa von Herz oder Lunge.

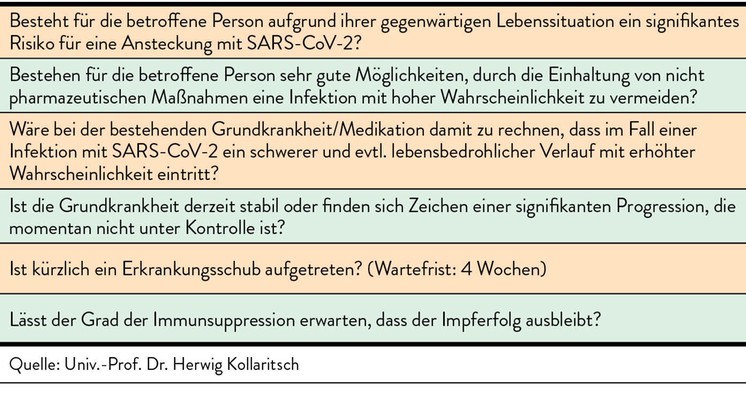

Etwas anders ist die Situation bei Patienten mit instabilen immunologischen Erkrankungen und immunmodulierenden Therapien. Hier sind Einzelfallentscheidungen erforderlich; gegebenenfalls sollte eine Kontrolle des Impferfolgs erwogen werden.

Die in Tabelle 2 angeführten Fragen sind eine Hilfestellung, um in solchen Einzelfällen zu einer Entscheidung zu kommen.

Tab. 2:Entscheidungsfindung bezüglich Covid-19-Impfung bei Autoimmunerkrankungen und Immunsuppression

Wichtig ist eine intensivierte Aufklärung des Patienten, da die Impfung in den meisten Fällen „off label“ durchgeführt wird. Prinzipiell gilt, dass eine immunmodulierende Therapie nicht zugunsten einer Impfung unterbrochen werden sollte. Im Fall eines therapeutischen Fensters sollte dieses unter Befolgung der Regeln für die jeweilige Medikation genützt werden.

Mutagenese?

Immer wieder wird gefragt, ob die Möglichkeit eines Einbaus der verimpften mRNA in das menschliche Genom und damit einer Insertionsmutagenese besteht. Ein solcher Vorgang wäre jedoch nur in Anwesenheit einer reversen Transkriptase möglich. Aber weder der Mensch noch SARS-CoV-2 besitzen ein solches Enzym. Andere Viren wie HIV oder HBV besitzen zwar eine reverse Transkriptase, jedoch mit einem virusspezifischen Primer, sodass eine Insertionsmutagenese ausgeschlossen ist. Zudem findet die Translation der mRNA nicht im Zellkern statt, der von der mRNA gar nicht erreicht wird, sondern im Zytoplasma.

Bei Vektorvakzinen, wo replikationsdefiziente Virusvektoren, vor allem Adenoviren, eingesetzt werden, ist ebenfalls keine Insertionsmutagenese zu befürchten, da bekannt ist, dass es auch bei natürlicher Infektion mit Adenoviren zwar zur Replikation, nicht aber zur Integration des viralen Genoms in die menschliche DNA kommt, da die DNA-Replikation ausschließlich extra-chromosomal erfolgt.

Eigene DNA-Impfstoffe sind in ihrer Entwicklung noch weit von der klinischen Praxis entfernt; aber auch hier gilt die Insertion plasmidischer DNA in das menschliche Genom nur als sehr theoretisches Risiko.

Langzeitnebenwirkungen und Mortalität?

Echte Impfnebenwirkungen treten fast ausschließlich innerhalb der ersten beiden Monate nach Impfung auf (mit zeitabhängig abnehmender Häufigkeit). Späte Impffolgen sind fast immer Residuen primär frühzeitig aufgetretener Impffolgen.

Die Kriterien der WHO zur Kausalitätsbeurteilung müssen erfüllt sein; dabei ist die Hintergrundinzidenz zu berücksichtigen (nicht jede zeitliche Aufeinanderfolge bedeutet auch Kausalität!). Jeder Verdacht auf eine Impfnebenwirkung muss gemeldet werden.

Die Hintergrundinzidenz gilt natürlich auch für Todesfälle, insbesondere ist dies bei den hochbetagten Personen zu berücksichtigen, die ja prioritär gegen Covid-19 geimpft werden. So stirbt innerhalb einer Woche in Österreich in der Altersgruppe ≥80 Jahre 1/290–450 Personen, bei den ≥70-Jährigen einer von 1000 – und dies noch ohne Berücksichtigung von Komorbiditäten.

Bericht:

Dr. Norbert Hasenöhrl

Quelle:

„FAQs zur Coronaimpfung“ von Univ.-Prof. Dr. Herwig Kollaritsch und Univ.-Prof. Dr. Heidemarie Holzmann im Rahmen des virtuellen Österreichischen Impftags, 23. Jänner 2021