21. Oktober 2020

Update HIV

Wissenswertes für die Praxis

Obwohl HIV-Patienten in der Regel in spezialisierten Zentren behandelt werden, ist es auch für Allgemeinärzte wichtig, einen Überblick über den aktuellen Stand der Wissenschaft zu haben. Diesen gab Dr. Michael Skoll, Universitätsklinik für Dermatologie der Medizinischen Universität Wien, im Rahmen eines Webinars.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf allgemeineplus.at und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. universimed.com & med-Diplom.at)

In Österreich liege die HIV-Prävalenz bei etwa 0,1%, erklärte Skoll. Bei einer Bevölkerung von rund 8,8 Millionen sind somit 8000 bis 9000 Menschen mit HIV infiziert.1 2019 wurden 430 Personen neu mit HIV diagnostiziert, wobei der Wert seit 2000 recht konstant sei, so Skoll.1 Die Hauptinfektionswege hierzulande sind nach wie vor sexuelle Kontakte, vor allem bei homosexuellen Männern (MSM), und intravenöser Drogenkonsum. Die Übertragung durch eine Bluttransfusion oder eine Übertragung vertikal/perinatal spielen in Österreich hautzutage praktisch kaum eine Rolle.2

Eine HIV-Infektion wird einerseits nach klinischen Kategorien eingeteilt in A (asymptomatisch, akute HIV-Infektion), B (symptomatisch, aber noch keine Aids-definierende Krankheit) und C (Aids-definierende Krankheit) sowie nach der CD4-T-Zell-Zahl in 1 (≥500/μl), 2 (200–499/μl) und 3 (<200/μl). A1 ist also der beste, C3 der schlechteste Status eines Patienten.3

Es hat sich gezeigt, dass die meisten opportunistischen und Aids-definierenden Krankheiten bei einer CD4-Zellzahl unter 200/μl auftreten.4 Dabei ist die häufigste Aids-definierende Krankheit in Westeuropa die Pneumocystis-Pneumonie.5

Verlauf einer HIV-Infektion

Skoll erläuterte den Verlauf einer unbehandelten HIV-Infektion, bei der es in den ersten Wochen im Blutplasma zu einem massiven Anstieg der HIV-RNA auf bis zu 106Kopien/ml oder sogar noch höhere Werte kommen kann.6 Gleichzeitig kommt es zu einer Abnahme der CD4-Zellen. Anschließend erholen sich die CD4-Zellen wieder und die Viruslast fällt ab. Danach verläuft die Infektion lange Zeit – oft viele Jahre – asymptomatisch. In dieser Zeit erschöpfen sich die CD4-Zellen jedoch allmählich und es kommt zu einer zunehmenden Immunschwäche. Gleichzeitig steigt die Viruslast erneut an.6 Die Folgen sind opportunistische sowie im weiteren Verlauf Aids-definierende Krankheiten. Dazu zählen unter anderem das Kaposi-Sarkom, die zerebrale Toxoplasmose oder eine bronchopulmonale Candidiasis.6

Das Problem sei, dass ein großer Teil der HIV-Patienten erst in einem späten Stadium diagnostiziert wird, wenn die CD4-Zellzahl bereits unter 350/μl oder sogar unter 200/μl gefallen ist und/oder bereits Aids-definierende Krankheiten aufgetreten sind.2 Andererseits sei es nicht sinnvoll, zu früh auf HIV zu testen, betonte Skoll. Die gängigen Antigen-/Antikörper-Kombinationstests sind erst 23 bis 24 Tage nach der Infektion zu 75% zuverlässig; eine 99%ige Zuverlässigkeit bieten sie erst nach mehr als 40 Tagen.7 Schneller ist der Nachweis mittels HIV-RNA-PCR, der bereits nach 21 Tagen mit 95%iger Sicherheit möglich ist.8

Wann auf HIV testen?

Skoll riet dazu, dass Allgemeinmediziner immer auch eine Sexualanamnese erheben, um mögliche Risikopatienten zu identifizieren, die sich einem HIV-Test unterziehen sollten. Empfehlenswert sei dieser9

-

bei riskanten Lebensgewohnheiten (z.B. intravenöser Drogenkonsum, häufiger Partnerwechsel)

-

nach jedem Risikokontakt (Sex mit Personen aus Hochprävalenzländern wie dem südlichen Afrika, Osteuropa oder Südostasien, gleichgeschlechtlicher ungeschützter Verkehr unter Männern)

-

nach Unfällen mit möglicher HIV-Exposition (z.B. Kontakt mit infektiösem Blut)

-

vor einer aggressiven immunsupprimierenden Therapie

-

bei Lymphknotenschwellungen, Leukopenie, Fieber bzw. Hautausschlägen unbekannter Ursache

-

bei Diagnose einer anderen sexuell übertragbaren Krankheit

-

bei häufigem bzw. großflächigem Auftreten einer Gürtelrose

-

bei wiederholten Lungenentzündungen

-

bei Aids-definierenden Erkrankungen

-

in der Schwangerschaft

HIV-Therapie

Nach einem positiven HIV-Test sollte so bald wie möglich mit einer antiretroviralen Therapie (ART) begonnen werden, um die HIV-bedingte Morbidität und Mortalität zu senken und einer HIV-Übertragung vorzubeugen.3, 10 Therapieziele sind die Suppression der Virusreplikation und die Immunrekonstitution. Für die Behandlung stehen Kombinationen aus zwei oder drei Medikamenten, teils in Form von sogenannten Single-Tablet-Regimen zur Verfügung, die der Patient täglich einnimmt. Unterbrechungen sollten möglichst unterbleiben, weil sonst das Risiko von Resistenzen gegen einen oder mehrere der Wirkstoffe steigt. Da es sich um eine lebenslange Therapie handelt, ist es wichtig, die Adhärenz des Patienten und das Funktionieren der Behandlung regelmäßig, am besten drei- bis viermal pro Jahr, zu überprüfen, wie Skoll betonte.3, 10

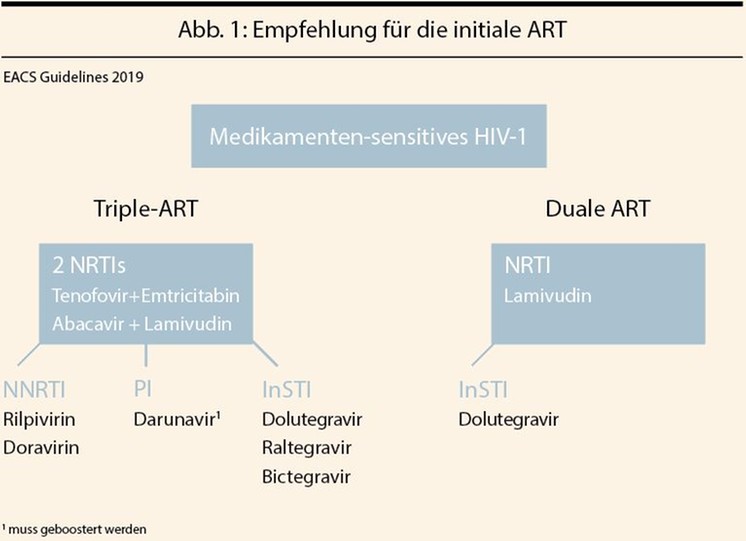

Die wichtigsten Medikamente sind die nukleosidischen Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NRTI), die nichtnukleosidischen Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NNRTI) und Integrase-Inhibitoren (InSTI). Protease-Inhibitoren (PI) und Entry-Inhibitoren werden eher selten eingesetzt.3, 10

NRTI bilden den „Backbone“ der Therapie. In jeder der derzeit verfügbaren Kombinationen sind ein oder zwei NRTI enthalten, zum Beispiel Lamivudin oder Tenofovirdisoproxilfumarat (TDF). Bei Dreifachkombinationen kann die dritte Substanz entweder ein NNRTI wie Doravirin (z.B. in Delstrigo®), ein PI oder ein InSTI, beispielsweise Raltegravir (z.B. Isentress®), sein (Abb. 1). Bei der empfohlenen dualen ART wird ein NRTI mit einem InSTI kombiniert.3, 10

In Österreich erhalten inzwischen 98,8% der HIV-Patienten eine ART, davon mehr als 90% eine Triple-ART aus 2 NRTI+InSTI. Von diesen erreichen knapp 90% eine Viruslast unter der Nachweisgrenze von <50 HIV-RNA-Kopien/ml Blut.2 Damit ist Österreich nahe an dem 90-90-90-Ziel der Weltgesundheitsorganisation WHO: 90% aller Menschen mit HIV sollen eine HIV-Diagnose bekommen haben, 90% der HIV-positiven Patienten sollen eine ART erhalten und 90% der behandelten Patienten sollen eine Viruslast unter der Nachweisgrenze haben.11

Bericht:

Dr. Corina Ringsell

Quelle:

Vortrag „HIV Update“ von Dr. Michael Skoll im Rahmen des Webinars vom virtuellen Sommerquartett von ALLGEMEINE+, 27. Juni 2020

Literatur:

www.aids.at/information/hiv-statistik

37. Bericht der Österreichischen HIV Kohortenstudie; abrufbar unter: www.ages.at (Zugriff: Juli 2020)

EACS Guidelines 10.0, November 2019; abrufbar unter: www.eacsociety.org (Zugriff: Juli 2020)

Moore RD, Chaisson RE: Ann Intern Med 1996; 124: 633-42

HIV/AIDS surveillance in Europe 2015; abrufbar unter: www.euro.who.int/en/health-topics (Zugriff: Juli 2020)

HIV 2108/2019: Medizin Fokus Verlag Hamburg 2018; ISBN-13: 978-3-941727-15-1

Hurt CB et al.: Sex Transm Dis 2017; 44: 739-46

Konrad BP et al.: Epidemics 2017; 20: 73-83

https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/immunsystem/hiv-aids/infektion (Zugriff: Juli 2020)

Saag MS et al.: JAMA 2018; 320: 379-96

www.unaids.org/en/resources/909090 (Zugriff: Juli 2020)