18. Mai 2021

Telemedizin und kardial implantierbare Devices (CIED) in Zeiten von Covid-19

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf allgemeineplus.at und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. universimed.com & med-Diplom.at)

Telemedizin ist ein Sammelbegriff für verschiedenste ärztliche Versorgungskonzepte, bei denen medizinische Leistungen über eine räumliche Entfernung erbracht werden, dabei werden Informations- und Kommunikationstechnologien eingesetzt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der telemedizinischen Betreuung von Patienten mit kardial implantierbaren elektronischen Geräten (CIED).

Vor allem zu Beginn der Covid-19-Krise wurden etliche geplante Operation, aber auch ambulante Untersuchungen abgesagt oder verschoben. Die Mehrheit der Patienten mit CIED zählt jedoch zur Risikogruppe. Viele Patienten waren und sind teilweise heute noch verunsichert und möchten derzeit keine ambulanten Kontrollen. Durch die telemedizinische Versorgung kann das Risiko einer Covid-19-Erkrankung gesenkt werden, die Geräte können telemedizinisch überprüft und Ambulanzen entlastet werden.

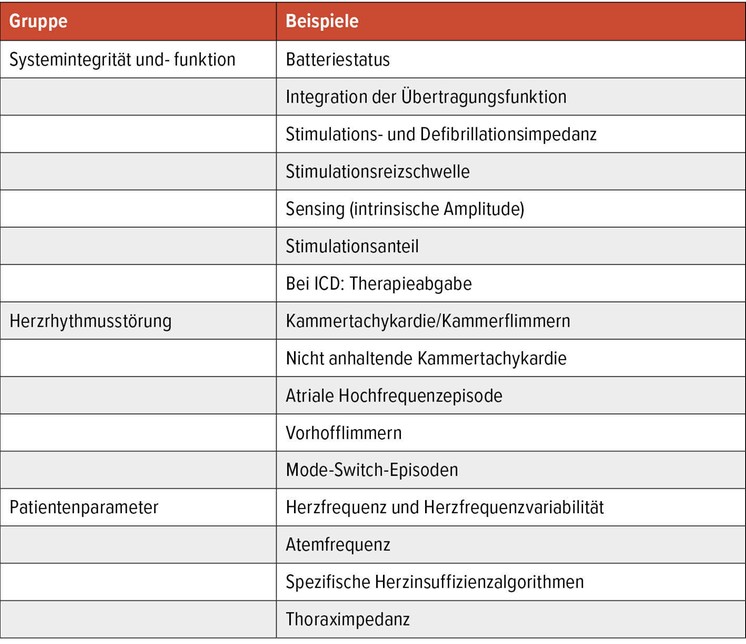

Trotz der Evidenz der Vorteile der Telemedizin erfolgte die Implementation vor allem in Europa eher langsam und die meisten Nachsorgen finden im Spitalssetting statt. In den ESC-Guidelines von 2013 erhielt die telemedizinische Überwachung von CIED eine Klasse-IIa-Indikation.1 Es ist jedoch zu erwarten, dass sie in den demnächst erscheinenden neuen Guidelines eine Klasse-I-Indikation erhalten wird. So wurde bereits in dem ESC-Positionspapier „ESC Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease during the Covid-19 Pandemic“ empfohlen, das Home Monitoring so oft wie möglich einzusetzen.2 In den USA hat die Heart Rhythm Society bereits 2015 eine Klasse-I-Empfehlung ausgesprochen.3 Auch die Arbeitsgruppe für Rhythmologie der österreichischen kardiologischen Gesellschaft hat rezent ein Positionspapier zu Telemedizin verfasst.4 Durch die Covid-19-Krise kam es zu einem massiven Schub der Telemedizin und weitreichender Anwendung. So war die telemedizinische Nachsorge vor Covid-19 mit Ausnahme von Wien in ganz Österreich erlaubt. Seit April 2020 ist sie nun auch in Wien erlaubt und Patienten können mit RM-Geräten ausgestattet werden. Alle Hersteller von Schrittmachern (PM), implantierbaren Defibrillatoren (AICD), kardialer Resynchronisationstherapie (CRT), Looprekordern, aber auch von pulmonaler Druckmessung (Cardio MEMS) bieten Telemedizin an. Es können nicht nur Parameter der Systemintegrität und -funktion, sondern auch für das Patientenmanagement wichtige Daten überprüft werden (Tab. 1). So können nicht nur frühzeitig Arrhythmien erkannt und so rasche Therapieanpassungen eingeleitet werden, sondern es kann auch in zunehmendem Ausmaß das Herzinsuffizienzmanagement verbessert werden. Das führt nicht nur zu einer Kostenreduktion durch den Wegfall ambulanter Kontrollen, sondern kann, bei konsequenter Anwendung, auch zu einer Senkung von Krankenhausaufenthalten und der Mortalität führen.5,6

Es muss zwischen einer „remote interrogation“ (RI), bei der oft nur viertel- oder halbjährliche Übertragungen stattfinden, und der engmaschigen (täglich bis wöchentlich) telemedizinischen Fernüberwachung, „remote monitoring“ (RM), von technischen und klinischen Parametern unterschieden werden. Selbstverständlich müssen die Daten zeitnah analysiert werden und zu präspezifizierten therapeutischen Konsequenzen führen. Nicht alle Studien haben die tägliche oder wöchentliche Übertragung untersucht, sondern oft nur halbjährliche Übertragungen durchgeführt, was einer RI entspricht. Dadurch können auch die unterschiedlichen Ergebnisse der Studien erklärt werden.

Studienlage

Elektroden und Generatormonitoring:

Die Guidelines der Heart Rhythm Society (HRS) geben eine Klasse-I-Empfehlung für das RM zur Elektroden- und Batterieüberwachung ab.3

Zunächst wurde in randomisierten Studien die Nichtunterlegenheit im Vergleich zu herkömmlichen Routinekontrollen untersucht. In der COMPAS-Studie wurden 568 PM-Patienten inkludiert. Der primäre Endpunkt war das Auftreten eines „major adverse event“ (Gesamtmortalität, geräte-bedingte Hospitalisierung oder kardiovaskuläre unerwünschte Ereignisse) und trat in 17,3% der RM-aktiven Gruppe und in 19,1% der Kontrollgruppe auf (p<0,01 für Nichtinferiorität). Die Zahl der ambulanten Kontrollen war in der RM-Gruppe um 56% reduziert (p<0,001) und Änderungen in der Programmierung wurden in 62% der RM-Gruppe und in 29% der Kontrollgruppe durchgeführt (p<0,001).7

Durch das RM konnte in einer retrospektiven Studie eine längere Batterielaufzeit beobachtet werden.8

In der TRUST-Studie wurden 1339 Patienten mit einem ICD inkludiert. Die Zahl der Spitalsvisiten war hochsignifikant um fast die Hälfte reduziert, hinsichtlich der Mortalität und der Schlaganfälle fand sich kein Unterschied. Diese Effekte zeigten sich auch bei Patienten in der NYHA-Klasse III/IV. Gleichzeitig konnten mittels RM Device-assoziierte Probleme wie z.B. Sondenbrüche oder Batterieerschöpfung frühzeitig erkannt werden.9

Diese Ergebnisse wurden in zahlreichen Studien, aber auch in großen Registern bestätigt.

Tab. 1:Beispiele für Parameter der Systemintegrität und -funktion sowie für das Patientenmanagement wichtiger Daten, die von Systemen zur telemedizinischen Auswertung zur Verfügung gestellt werden

Reduktion der Ereignis-Reaktion-Zeit, Arrhythmiemanagement und Mortalität

Die schnelle Reaktion auf Ereignisse ist ein essenzieller Vorteil des RM. So kann bei der Detektion von Vorhofflimmern frühzeitig mit der Antikoagulation begonnen werden und rasch eine Behandlungsstrategie (medikamentöse Therapie, Kardioversion, Ablation) eingeleitet werden. Bei ventrikulären Arrhythmien kann evaluiert werden, ob eine Therapie effektiv, appropriat oder inappropriat war (z.B. T-Wellen-„Oversensing“, magnetische Interferenz, keine ventrikuläre Arrhythmien etc.), und das Gerät gegebenenfalls rechtzeitig umprogrammiert werden.

In der TRUST-Studie fand die Evaluierung der Arrhythmien in der RM-Gruppe unter 2 Tagen statt, während sie in der konventionellen Gruppe 36 Tage in Anspruch nahm (p<0,001), und sie war für alle Arrhythmien (Vorhofflimmern, ventrikuläre Tachykardie, Kammerflimmern, supraventrikuläre Tachykardie) nachweisbar.9 Auch in der CONNECT-Studie fand sich eine signifikante Reduktion der Zeit vom klinischen Ereignis bis zur klinischen Entscheidung von 22 Tagen im Ambulanzarm auf 4,9 Tage im RM-Arm (p<0,001), auch konnte die Dauer des stationären Aufenthaltes signifikant reduziert werden (p=0,002).10

In der COMPAS-Studie fanden sich signifikant weniger Hospitalisierungen aufgrund von Arrhythmien (n=6 vs. 18) und Schlaganfällen (n=2 vs. 8 bzw. 0,8% vs. 3,3%; p<0,05).7

Die ECOST-Studie zeigte eine signifikante Reduktion der appropriaten und inappropriaten Schocks um 71% in der RM-Gruppe vs. die Kontrollgruppe (p=0,02). Des Weiteren fand sich auch eine Reduktion der inappropriaten Schocks um 52% in der Gruppe mit „remote monitoring“ (5% in der „Remote monitoring“-Gruppe vs. 10,4% in der Kontrollgruppe; p=0,04) und die Hospitalisierungsrate aufgrund von inappropriaten Schocks konnte um 72% gesenkt werden. Die Batterielebensdauer des Generators konnte aufgrund der Verminderung der Kondensatorladungen um 7,9 Monate verlängert werden (95% CI: 2,6–13,2; p=0,005).11

Die IN-TIME-Studie inkludierte 664 Patienten mit einer LVEF <35% mit einem ICD oder CRT-D. Der kombinierte primäre Endpunkt aus Gesamtmortalität, Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz, Verschlechterung der NYHA-Klasse und Verschlechterung der Patientenselbsteinschätzung trat signifikant seltener in der telemedizinisch betreuten Gruppe auf als in der konventionellen Gruppe. Es konnte erstmalig auch eine signifikant niedrigere Mortalität gezeigt werden.12

Die ALTITUDE-Survival-Studie untersuchte 185778 Patienten mit einem ICD, CRT-D und CRT-P und konnte ebenfalls zeigen, dass die 1- und die 5-Jahres-Mortalität durch die telemedizinische Betreuung signifikant gesenkt werden konnten.13 Das RM konnte die Mortalität bei Herzinsuffizienzpatienten in einer Real-World-Kohorte (All-Comers-COMMIT-Studie) signifikant senken.14

Eine Metaanalyse von TRUST-, ECOST- und IN-TIME-Studie demonstrierte die positive Rolle des remote monitoring bei der Senkung der Gesamtmortalität sowie beim kombinierten Endpunkt aus Gesamtmortalität und Hospitalisierung aufgrund einer sich verschlechternden Herzinsuffizienz.15

Hingegen konnte die MORE-CARE-Studie keinen Mortalitätsvorteil zeigen.16 Allerdings wurden in dieser Studie Patienten mit einer weiter fortgeschrittenen Herzinsuffizienz eingeschlossen. Es scheint die Patientenselektion, aber auch das Kontrollintervall und die Reaktion auf Ereignisse wichtig für das Outcome zu sein. So konnte eine Metaanalyse zeigen, dass eine engmaschige telemedizinische Kontrolle und eine strukturierte Behandlungssequenz die Gesamtmortalität senken.17

Herzinsuffizienz

Die frühzeitige Detektion einer beginnenden Verschlechterung der Herzinsuffizienz ist ein vordringliches Ziel in der Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz, um durch eine rasche Intervention die Patienten zu stabilisieren und Hospitalisationen zu verhindern; dabei kann das RM hilfreich sein. Im Falle einer CRT ist eine nahezu 100%ige biventrikuläre Stimulation ausschlaggebend für das Ansprechen auf die Therapie. Sollte der Stimulationsanteil z.B. durch das Auftreten von Arrhythmien abfallen, kann dies durch das RM frühzeitig detektiert werden und therapeutisch eingegriffen werden. Des Weiteren können die Thoraximpedanz, die Herzfrequenzvariabilität und die Atemfrequenz als Surrogatparameter für eine sich verschlechternde Herzinsuffizienz dienen. Die Thoraximpedanz korreliert mit dem pulmonalarteriellen „Wedge“-Druck und kann so auf eine drohende kardiale Dekompensation hinweisen. Allerdings sind im klinischen Alltag die teilweise extrem niedrige Sensitivität und Spezifität sowie die hohe Rate an falsch positiven Alarmen problematisch und es konnte in randomisierten Studien kein Überlebensvorteil gefunden werden.18,19 Es ist daher das Bestreben, durch die Verbindung mehrerer Messparameter die Sensitivität und Spezifität zu verbessern. So konnte Vamos bei 42 CRT-D-Patienten zeigen, dass durch die Kombination der Thoraximpedanz (Optivol™, Medtronic) mit einem niedrigen Aktivitätslevel, einem geringeren biventrikulären Stimulationsanteil und einer hohen nächtlichen Herzfrequenz die Spezifität von 37,5 auf 86,5% und der positive prädiktive Wert von 34,1 auf 69,8% gesteigert werden könnten.20

Ein neuer, vielversprechender Herzinsuffizienzalgorithmus (Heart LogicTM, Boston Scientific) verbindet mehrere physiologische Sensoren (Messung des 1. und 2. Herztons, Atemfrequenz, Atemvolumen, Patientenaktivität, Thoraximpedanz). In der MULTISENSE-Studie mit 900 Patienten konnte er eine 70%ige Sensitivität aufweisen und die Warnung vor einer drohenden Verschlechterung erfolgte im Median 34 Tage vor einem Herzinsuffizienzereignis, bei gleichzeitig wenigen falsch positiven Meldungen.21 Die Herzinsuffizienzereignisrate war 10x erhöht, wenn Patienten einen „IN“-Alarm hatten. Die Aktivierung des HeartLogic-Algorithmus führt in einer rezenten Studie mit 68 Patienten und einem 1-Jahres-Follow-up zu einer signifikanten Reduktion der Hospitalisierungsrate von 27 in der Präaktivierungsphase auf 7 in der Postaktivierungsphase (p=0,003). In einer Subanalyse zeigte sich eine Reduktion der gesundheitsökonomischen Kosten (p=0,025).22

Die kontinuierliche pulmonalarterielle Druckmessung mittels eines in der Pulomnalarterie liegenden Sensors (CardioMEMS™, Abbott) konnte eine signifikante Reduktion der Hospitalisierung und Mortalität zeigen.23,24 Auch Patienten mit einer LVEF >40% zeigten eine Reduktion der Hospitalisierungen.

RM und Covid-19

In den RM-Studien während der Covid-19-Pandemie fanden sich unterschiedliche Ergebnisse. Während eine multizentrische Kohortenstudie in den USA eine signifikante Reduktion ventrikulärer Arrhythmien um 32% fand, konnten Krumholz und eine italienische Studie keinen signifikanten Unterschied bei Arrhythmien zeigen.25–27 In dänischen nationalen Datenregistern fand sich ein Rückgang von neu diagnostiziertem Vorhofflimmern um 47% während der Pandemie und es wurde eine „Unterdiagnose“ vermutet, auch wenn ein realer Rückgang nicht ausgeschlossen werden konnte. Eine britische Studie zeigte bei Patienten mit einem implantierten Looprekorder eine signifikante Zunahme von Patienten-initiierten Übertragungen, auch wenn die meisten davon keine Arrhythmien aufwiesen. Insgesamt fand sich trotzdem eine 5-fache Häufung von arrhythmogenen Ereignissen, wobei die meisten Arrhythmien Vorhofflimmern, Schmalkomplextachykardien und ventrikuläre Ektopie waren. Es wurden keine anhaltenden VT beobachtet.28 Wir haben in einer multizentrischen, österreichweiten Studie die RM-Daten von Patienten mit einem ICD/CRT-D während der Covid-19-Pandemie von Februar 2020 bis Mai 2020 analysiert und die Ergebnisse mit dem Vergleichszeitraum 2019 verglichen. Es fand sich ein signifikanter Rückgang von SVT und aller ventrikulären Arrhythmien (VT1, VT2 und VF) zusammengefasst, jedoch kein Unterschied im Auftreten von Vorhofflimmern (Manuskript in Vorbereitung).

Zusammenfassung

Die Covid-19-Pandemie hat einen enormen Schub in der Anwendung und Akzeptanz der Telemedizin gebracht. Klinische Studien konnten belegen, dass die Telemedizin nicht nur sicher und effektiv ist, sondern auch durch die frühzeitige Erkennung von technischen Problemen bzw. Patientenereignissen wie z.B. Arrhythmien die Mortalität und Hospitalisierungsrate senken kann. Allerdings sind eine engmaschige Übertragung und klar strukturierte Konsequenzen von spezifischen Befundkonstellationen erforderlich. Besonders während der Covid-19-Pandemie können die Patienten durch das RM vor einer Infektion geschützt und die Ambulanzen entlastet werden.