DFP-Literatur

Dronabinol: Stellenwert & Einsatz in der Geriatrie

Der Allgemeinmediziner sieht sich oft vor der Herausforderung, gerade bei älteren Patienten mit Symptom-Clustern neben notwendigen Therapien die Lebensqualität hochzuhalten. Welche Vorteile der Einsatz von Dronabinol im geriatrischen und palliativen Setting mit sich bringt, berichtete OÄ Dr. Barbara Hoffmann beim ALLGEMEINE+ Herbstquartett.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf allgemeineplus.at und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. universimed.com & med-Diplom.at)

Das Endocannabinoidsystem rückte erstmals in den 1980ern in den Fokus der Forschung, wenngleich die Geschichte der Anwendung von Hanfpräparaten Jahrhunderte bis Jahrtausende zurückreicht. Der heutige Wirkstoff Dronabinol konnte erstmals in den 1960ern isoliert werden. Er wirkt auf das Endocannabinoidsystem des menschlichen Körpers. Funktionell dient dieses als Regulator der menschlichen Homöostase.1 Daher kann die Aktivierung dieses Systems den Körper wieder ins Gleichgewicht bringen. Dementsprechend sind Cannabinoide für vielseitige therapeutische Effekte nutzbar.

Wirkmechanismus der Cannabinoide

Bisher konnten bis zu 483 verschiedene Inhaltsstoffe im Cannabisharz identifiziert werden, welches nur in den Stängeln sowie Blatt- und Blütenständen der weiblichen Cannabispflanze enthalten ist. Es waren 66 unterschiedliche Cannabinoide unter diesen Inhaltsstoffen zu finden.2 Die Wirkstoffe Dronabinol und Cannabidiol (CBD) zählen zur Substanzklasse der Cannabinoide. Hinter Dronabinol versteckt sich das besser bekannte Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC), welches hauptsächlich für die Rauschzustände und psychoaktiven Effekte beim Konsum von Cannabis verantwortlich ist. Bei Cannabidiol hingegen ist keine berauschende Wirkung bekannt. Der Wirkstoff Δ9-Tetrahydrocannabinol, also Dronabinol, wird den partiellen Agonisten an den Endocannabinoidrezeptoren CB1 und CB2 zugeordnet. CB1-Rezeptoren sind an Nervenzellen, aber auch z. B. auch im vegetativen und Darmnervensystem sowie dem Gastrointestinaltrakt zu finden. Durch diese breite Lokalisation ist die multimodale Wirkung von Dronabinol begründet. CB2-Rezeptoren finden sich neben Gliazellen vor allem an Immunzellen, aber beispielsweise auch im Gastrointestinaltrakt wieder. Eine besonders hohe Dichte an CB1-Rezeptoren herrscht im Kleinhirn, im Hippocampus und in den Basalganglien der Substantia nigra. Sie können auch durch körpereigen produzierte Endocannabinoide stimuliert werden.3

Breites Wirkspektrum von Dronabinol

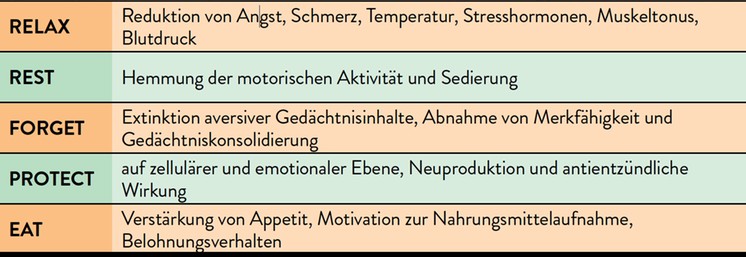

Durch die großflächige Verteilung der CB1- und CB2-Rezeptoren im Körper liegt der Vorteil beim Einsatz von Dronabinol darin, dasss mehrere Symptome gleichzeitig behandelt werden können. In Tabelle 1 wird ein Überblick über die gewünschten Therapieziele, die durch die Aktivierung des Endocannabinoidsystems erreicht werden können, dargestellt.1

Das Cannabinoid Dronabinol trägt allem voran zur Entspannung durch die Reduktion von Ängsten, Schmerzen und Stresshormonen bei. Es hemmt die motorische Aktivität der Muskulatur und stabilisiert damit den Muskeltonus. Eine stimmungsaufhellende Wirkung wird durch das Auslöschen von unangenehmen Reizen, auch auf emotionaler Ebene, erzielt. Die Anregung der Neuproduktion von Zellen und die antientzündliche Wirkung von Dronabinol erzeugt eine Schutzfunktion für den gesamten Organismus. Weiters aktiviert es durch vermehrte Dopaminausschüttung das Belohnungssystem. 3 Dies hat zur Folge, dass die menschliche Motivation getriggert wird. Dadurch kann beispielsweise der Antrieb zur Nahrungsmittelaufnahme bei Patienten mit Appetitverlust gefördert werden.

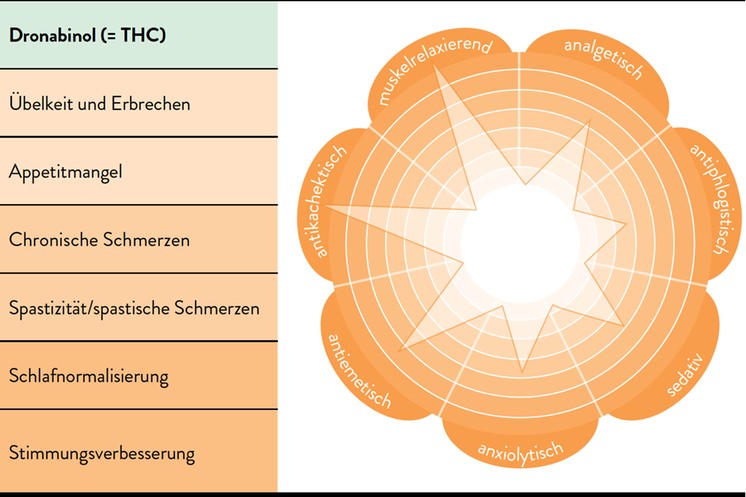

Aus diesem breiten Wirkspektrum leitet sich das Einsatzgebiet von Dronabinol bei Übelkeit und Erbrechen, Appetitmangel, chronischen Schmerzen, Spastizität bzw. spastischen Schmerzen, Schlafnormalisierung und Stimmungsverbesserung ab. Endocannabinoidrezeptoren sind, wie bereits erwähnt, auch im Bereich des Hippocampus des Gehirns zu finden. Daher kann als unerwünschter Nebeneffekt eine Abnahme der Merkfähigkeit und Gedächtniskonsolidierung beobachtet werden.

Wann ist eine Therapie mit Dronabinol indiziert?

Die therapeutische Herausforderung bei der Anwendung von Dronabinol liegt somit darin, erwünschte Effekte hervorzubringen und unerwünschte ausbleiben zu lassen. Die Relationen der verschiedenen pharmakologischen Wirkungen des Wirkstoffs zeigt Abb. 1. Durch die starke antikachektische Wirkung eignet sich die Substanz z. B. zur unterstützenden Therapie bei Chemotherapie-induzierter Übelkeit mit Erbrechen.3 Aus dieser Begleitsymptomatik resultieren in weiterer Folge oft Appetitlosigkeit und ein schlechter Allgemeinzustand durch Mangelernährung. Mit der appetitsteigernden Wirkung des Wirkstoffs kann einem pathologischen Untergewicht bei Patienten allerdings entgegengesteuert werden.4,5

Dronabinol wird außerdem als Add-On-Medikation bei verschiedenen Arten von Schmerzen gegeben. Unter die Indikation chronischer Schmerz fallen v. a. Tumorschmerzen6, aber auch nicht tumorbedingte Schmerzen, wie etwa neuropathische Schmerzen oder spastische Schmerzen, sowie Muskelschmerzen, Fibromyalgien oder rheumatische Schmerzen.7–10 Wichtig zu erwähnen ist allerdings, dass Dronabinol immer nur als Add-on-Therapie gedacht ist, nachdem die Standardtherapie für bestehende Symptome versagt hat. Eine absolute Kontraindikation für Dronabinol sind psychiatrische Erkrankungen, worunter beispielsweise Schizophrenien, Panikattacken, endogene Depressionen oder bipolare Störungen einzuordnen sind. Des Weiteren ist es nicht indiziert bei Erkrankungen des Nervensystems (Krampfneigungen oder Epilepsie) sowie bei Koronarerkrankungen. Eine verstärkte Wirkung von Schlafmitteln, Antidepressiva, Neuroleptika, Alkohol, aber auch herzfrequenzsteigernden Substanzen, wie Sympathomimetika oder Anticholinergika kann bei Kombination mit Dronabinol auftreten.

Pharmakokinetische Interaktionen bei gleichzeitiger Einnahme von starken CYP3A4- Hemmern (beispielsweise: Azol- Antimykotika) sollten bei der Verschreibung mitbedacht werden, da durch den verlangsamten Abbau sowohl die Wirkungen als auch Nebenwirkungen gesteigert werden. Bei CYP3A4-Induktoren (beispielsweise: Rifampicin) ist der gegenteilige Effekt zu beobachten. 11

Ein teratogener Effekt kann nicht ausgeschlossen werden und daher ist Dronabinol in der Schwangerschaft kontraindiziert. Auch in der Stillzeit wird davon abgeraten, da im Vergleich zum Blutplasma die Konzentration in der Muttermilch bis zu achtfach höher sein kann und dadurch motorische Entwicklungsstörungen des Kindes hervorgerufen werden können.1 An den von Dr. Hoffmann vorgestellten Fallbeispielen aus der Praxis wurde ersichtlich, warum eine Therapieentscheidung mit Dronabinol aufgrund von Symptom-Clustern sinnvoll sein kann.

Patientenfall 1: Cannabinoide und Schmerzreduktion

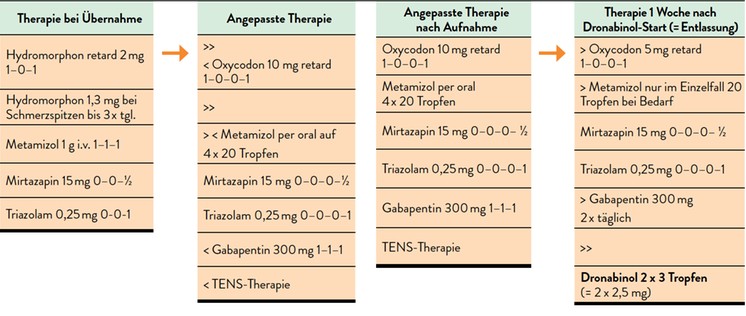

Bei der vorgestellten Patientin handelte es sich um eine 86-jährige Frau nach Diskusprolaps auf Höhe LWK 4/5 und aktueller Fußhebeparese. Symptomatisch gab die Patientin einen ausstrahlenden Schmerz vom Gesäß ausgehend bis in den Außenrist des Fußes an. Eine deutliche Einschränkung der Beweglichkeit bedingt durch eine Glutealgie und Lumboischialgie waren vorherrschend. Auf der VAS (der visuellen Analog-Skala) wurden von der Patientin vor Therapieumstellung alltägliche Schmerzen mit 4–6 angegeben. Sie berichtete von schmerzbedingten Angstzuständen, die in Schlaflosigkeit und Appetitlosigkeit mündeten. Zuvor waren alternative Therapiemethoden (Laminektomien, interkorporelle Fusionsverfahren, Spondylodese, CT-gezielte Nervenwurzelblockade bei LWK 5) bereits ausgeschöpft worden. Als erster Schritt erfolgte eine Therapieanpassung auf Oxycodon 10 mg retard. Die durchgeführten Anpassungsschritte in der Langzeitmedikation durch Dr. Hoffmann zeigt Tabelle 2.

Nachdem die Patientin aber unter Oxycodon über mehr Müdigkeit, Übelkeit und einen verstärkten Appetitmangel trotz hochkalorischer Ernährung berichtete und ihr ängstliches Stimmungsbild nicht gebessert wurde, wurde im zweiten Schritt an eine Cannabinoidtherapie gedacht. Unter der Gabe von Dronabinol zeigte sich eine erneute Appetitsteigerung durch die Linderung der Übelkeit und ein entspannterer Nachtschlaf der Patientin. Die Angstzustände reduzierten sich massiv. Durch die Beibehaltung der Therapieanpassung mit Dronabinol konnte die Patientin nach einer Woche entlassen und eine deutliche subjektive Verbesserung der Lebensqualität der Patientin erzielt werden.

Patientenfall 2: Cannabinoide als Unterstützung der Palliativtherapie13

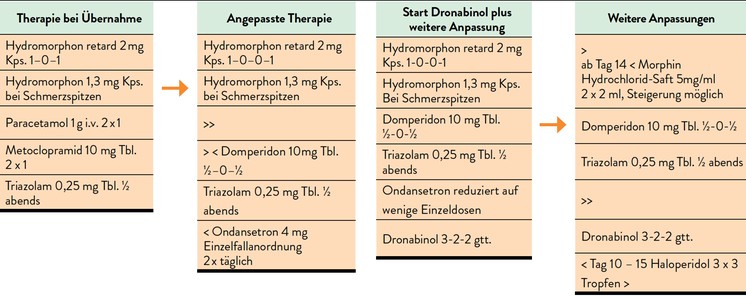

Als zweiten Fall stellte Dr. Hoffmann eine 77-jährige Frau mit akutem, massivem Erbrechen vor. Die Patientin wurde nach mehrfachen Operationen (komplikationsbehaftete Entfernung eines Harnblasentumors mit bestehendem Urostoma und Colostoma; 4-Etagen-Thrombose der linken unteren Extremität) aufgrund eines Adhäsionsileus mit infolge chronischem Subileusgeschehen chirurgisch weiter als inoperabel beurteilt. Aufgrund der nicht kurativen Prognose der Patientin ging es in erster Linie um die Verbesserung der Lebensqualität in der palliativen Situation der Patientin. Nach der Entfernung des Zentralvenenkatheters, durch welchen die parenterale Ernährung erfolgte, erlitt die Patientin einen massiven Gewichtsverlust bis zu einem BMI von 17,7 kg/m2. Neben einer Sarkopenie, Eiweißmangel und Elektrolytmangelzuständen gab die Patientin auf der VAS abdominelle Schmerzen mit 2–4 an. Schlafstörungen wurden durch Angstzustände und das anhaltende Erbrechen getriggert.

In Tabelle 3 sind die Anfangsmedikation bei Übernahme der Patientin sowie die Therapieanpassungsschritte im Laufe der palliativen Betreuung dargestellt. Von chirurgischer Seite wurden dabei motilitätsfördernde Maßnahmen (Metoclopramid/ Domperidon) vorgegeben. Die Gabe von Butylscopolamin war somit kontraindiziert aufgrund der anticholinergen Effekte. Transdermale analgetische Therapien wurden mit der Patientin diskutiert. Bei anamnestischer Allergieanamnese (Metamizol) und subjektiv gutem Ansprechen auf Hydromorphon wurde die Medikation zu Beginn beibehalten, jedoch im Laufe des Aufenthaltes beendet.

Nach der erstmaligen Umstellung, bei der anfangs Ondansetron und auch später Haloperidol zum therapeutischen Einsatz kamen, lagen weiterhin eine anhaltende Übelkeit mit Erbrechen, rezidivierende, abdominelle Schmerzepisoden und eine hochgradige Mangelernährung vor. In Anbetracht der palliativen Situation dachte Dr. Hoffmann als weiteren Schritt an einen Therapieversuch mit Dronabinol. Die Tropfentherapie wurde an Tag 1 zu Mittag begonnen und an den Folgetagen langsam aufdosiert, sodass sich ein Therapieschema von 3–2–2 bei 5,83 mg einstellte. Dadurch litt die Patientin deutlich seltener an ihrem heftigen Erbrechen, eine orale Kalorienzufuhr war möglich und die Schmerzen waren rückläufig. Außerdem konnte der Nachtschlaf der Patientin deutlich verbessert werden. Auf die zusätzliche Gabe von Dexamethason konnte aufgrund der unmittelbar einsetzenden Symptomlinderung durch die Dronabinoltherapie verzichtet werden. Nach 17 Tagen verstarb die Patientin mit zuvor subjektiv deutlich verbessertem Lebensgefühl.

Dosierungsempfehlung von Dronabinol

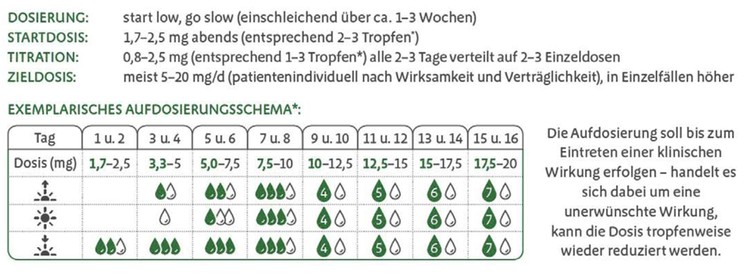

In der Praxis gestaltet sich die Therapieeinführung von Dronabinol als Spiel mit der Dosis. Der Leitsatz „start low, go slow“ sollte beim Einschleichen des Rezepturarzneimittels im Hinterkopf behalten werden. Tabelle 4 zeigt ein Beispiel für eine Dosistitration, wenn eine längerfristige Gabe mit Dronabinol geplant ist. Nach dem neuen Rezeptur-Formularium sollte in der Phase der langsamen Aufdosierung zunächst mit öligen Dronabinol-Tropfen à 25 mg/ml begonnen werden, wobei jeden zweiten Tag die Menge gesteigert werden kann. Sollten unerwünschte Nebenwirkungen auftreten (beispielsweise niedriger Blutdruck), ist es aufgrund der Tropfengabe möglich, leicht einen Dosierungsschritt zurück zu machen. Sobald eine stabile Darreichungsform erreicht wird, können bei Bedarf/auf Wunsch des Patienten Dronabinol-Kapseln von der Apotheke angefordert werden. Beispielsweise wurde bei einer von Dr. Hoffmann vorgestellten Patientin mit Bandscheibenvorfall zunächst mit drei Tropfen abends am ersten Tag der Therapie begonnen. Das Ziel war es, dadurch v. a. durch Schmerzen aufgetretene Angstzustände und die damit einhergehende Schlaflosigkeit zu vermindern. Ab Tag zwei kamen noch zusätzlich drei Tropfen morgens hinzu. Die Patientin berichtete nach dieser Therapieanpassung auf der VAS einen rückläufigen Schmerz von 4–6 auf 1–2.

Abb. 2: Dosistitration bei längerfristiger Gabe von Dronabinol (modifiziert nach Gottschling S et al. 2018)14

Die richtige Verordnung

Da Dronabinol dem Suchtmittelgesetz unterliegt, kann der Wirkstoff nur als Add-on-Therapie zu einer bereits bestehenden Therapie verordnet werden. Des Weiteren müssen andere therapeutische Möglichkeiten bereits versagt haben, damit als Zweitoder Drittlinientherapie auf Dronabinol zurückgegriffen werden kann. Deswegen bietet sich die Palliativ- und Schmerzmedizin für den Einsatz dieser Substanzklasse sehr gut an. Ärzte sehen sich hier oft mit der Polypharmazie ihrer Patienten konfrontiert. Durch das breite Wirkspektrum bei Symptom- Clustern hat der Einsatz von Dronabinol den Vorteil, dass andere Medikamente oft reduziert werden können. Je weniger Medikamente, desto weniger unerwünschte Nebenwirkungen.

Als Suchtmittel unterliegt Dronabinol strengen Rezepturvorschriften. Das Rezept muss mit einer Suchtgiftvignette versehen und vom chef- bzw. kontrollärztlichen Dienst vorab bewilligt werden. Die magistrale Zubereitung ist als ölige Lösung oder in Kapselform rezeptierbar. Um Patienten die chefärztliche Bewilligung zu erleichtern, empfiehlt es sich, die Patienten in einem umfassenden Bild beim Chefarzt vorzustellen. Nur durch die fachliche und deskriptive Schilderung der Symptomatik durch den Arzt kann die Indikationsstellung für Cannabinoide ausreichend begründet werden. Gerade bei geriatrischen Patienten eignet sich eine ausführliche Beschreibung der Symptom-Cluster, unter welchen die Patienten leiden. Das Argument, die Lebensqualität dieser Menschen zu verbessern, sollte an oberster Stelle stehen.

Bericht:

Vera Weininger, BA

Quelle:

Vortrag „Cannabinoide – Einsatz und Stellenwert in der Geriatrie“ von OÄ Dr. Barbara Hoffmann am 12. September 2020 beim ALLGEMEINE+ Herbstquartett in Wien

Literatur:

1 Woods SC: The endocannabinoid system: mechanism behind metabolic homeostasis and imbalance. Am J Med 2007; 120 (2 Suppl 1): 9-17

2 Bonnet U et al.: AWMF-Leitlinie: Cannabis-bezogene Störungen. Fortschr Neurol Psychiatr 2004; 72: 318-29

3 Likar R et al.: Klinischer Einsatz von Dronabinol zur Behandlung therapierefraktärer Übelkeit und Erbrechen bei onkologischen Patienten in der Palliativmedizin. Z Palliativmed 2017; 18: 249-54

4 Esper D et al.: The cancer cachexia syndrome: a review of metabolic and clinical manifestations. Nutr Clin Pract 2005; 20: 369-76

5 Arends J et al.: S3-Leitline der DGEM in Kooperation mit der DGHO, der ASORS und der Österreichischen AKE: Klinische Ernährung in der Onkologie. Aktuelle Ernährungsmedizin. Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, New York 2015: 40(05): e1-74

6 Häuser W et al.: European Pain Federation (EFIC) position paper on appropriate use of cannabis-based medicines and medical cannabis for chronic pain management. Eur J Pain 2018; 22(9): 1547-64

7 Sumpton JE, Moulin DE: Fibromyalgia. Handb Clin Neurol 2014; 119: 513-27

8 Häuser W et al.: Eine schwach negative Empfehlung ist kein kategorisches Nein. Der Schmerz 2018; 32: 327-9

9 Hoch E et al.: Cannabis: Potential und Risiken. Eine wissenschaftliche Analyse (CaPRis). Heidelberg: Springer-Verlag GmbH 2017; 1-8

10 Oberndorfer S: Cannabinoide in der Neuroonkologie. Neurologisch 2018; 3: 82-3

11 Lampl C et al.: Positionspapier der Österreichischen Schmerzgesellschaft zum klinischen Einsatz von Cannabinoiden in der Schmerzmedizin. ÖSG Schmerznachrichten 2017; Nr. 2b: 4

12 Grögl-Aringer G et al.: Dronabinol im Fokus: Erfahrung und Evidenz. ÖSG Schmerznachrichten 2019; 1a: 1-8

13 Mücke M, Weier M et al.: Systematic review and meta- analysis of cannabinoids in palliative medicine. J. Cachexia Sarcopenia Muscle 2018; 9: 220-34

14 Gottschling S (Hrsg.): Expertenkonsens – Medizinischer Einsatz von Cannabinoiden. Lehre & Praxis. Deutsches Ärzteblatt 2018; 41: 21