DFP-Literatur: Unfall- und Notfallmedizin für die Allgemeinpraxis

Leichtes Schädelhirntrauma bei Patienten unter antithrombotischer Therapie

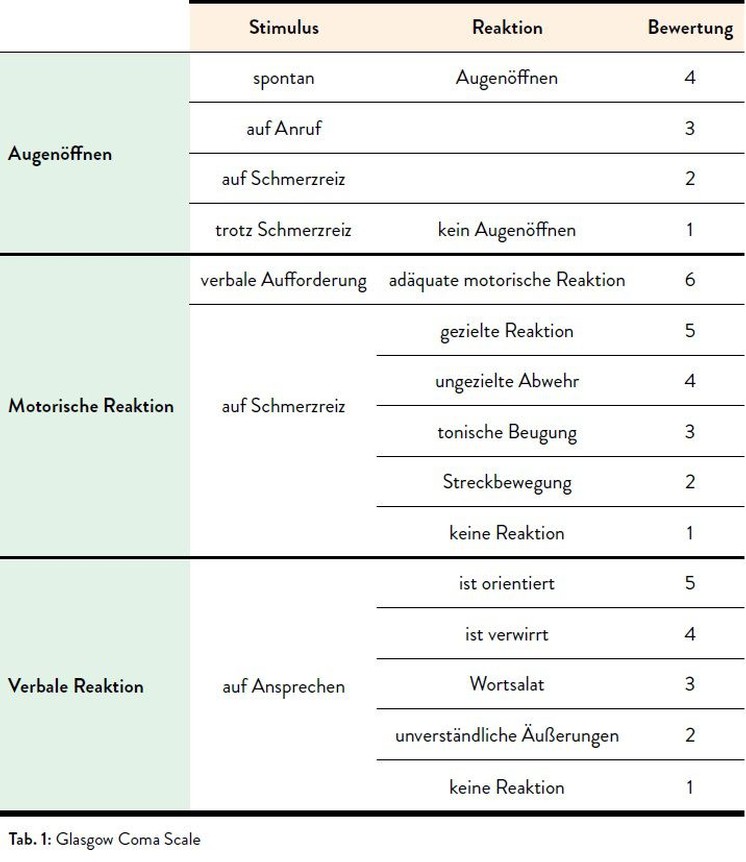

Als Schädelhirntrauma (SHT) bezeichnet man jegliche Verletzung des Gehirns aufgrund äußerer Gewalteinwirkung. Schädelhirntraumata kann man prinzipiell in leichte, mittelschwere und schwere SHT einteilen. Die Einteilung erfolgt üblicherweise mithilfe der Glasgow Coma Scale (Tab. 1 und 2). Das leichte SHT hat einen GCS-Wert von 13 bis 15 Punkten und wird in der Regel konservativ behandelt. Die zunehmende Sturzneigung unserer demografisch zunehmend älteren Bevölkerung in Kombination mit der Polypharmazie stellt uns allerdings vor immer größere strukturelle und ökonomische Herausforderungen.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf allgemeineplus.at und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. universimed.com & med-Diplom.at)

Symptomatik

Beim leichten Schädelhirntrauma sind die Betroffenen häufig kurz bewusstlos und klagen über Kopfschmerzen. Diese sind oft mit vegetativen Begleitsymptomen wie Schwindel, Übelkeit und Erbrechen assoziiert. Im Rahmen der Bewusstlosigkeit kommt es zu einer mehr oder minder ausgeprägten antero- und/oder retrograden Amnesie. Diese umschreibt eine zeitlich vor oder nach dem Unfall gerichtete Gedächtnislücke.

Pathophysiologie

Die Schädelkalotte, also die knöcherne Hülle des Schädels, schützt das Gehirn gegen äußere Gewalteinwirkungen. Umgekehrt lässt sie allerdings bei intrakraniellen Raumforderungen (Hämatome, Hirnödeme) eine Ausdehnung des Gehirns nur in geringem Maße zu. Das heißt, dass das Volumen des Schädelinneren konstant ist. Anfangs kann ein intrakranieller Druckanstieg durch die Verschiebung von Liquor cerebrospinalis (Hirnflüssigkeit) aus den inneren und äußeren Liquorräumen ausgeglichen werden. Sobald dieses Kompensationssystem ausgeschöpft ist, kommt es jedoch zu einer raschen Zunahme des intrakraniellen Drucks. Intrazerebrale Kompartimente, zu denen das Gehirngewebe, der Liquorraum und das Gefäßkompartiment gehören, erfahren durch z.B. Blutung (Gehirnkompartiment), Hydrozephalus (Liquorkompartiment) oder Änderung durch Hyper- oder Hypoventilation (Gefäßkompartiment) eine Erhöhung des intrazerebralen Drucks (ICP). Die Wechselwirkung zwischen dem konstanten Volumen und dem Druck wird als Compliance bezeichnet.

Der ICP steigt bei Volumenzunahme exponentiell, da anfangs Reserveräume (Liquor und Gefäßraum) den ICP-Anstieg noch kompensieren können (Monro-Kellie-Doktrin). Der ICP beim Erwachsenen liegt normalerweise unter 10mmHg. Steigt der intrakranielle Druck allerdings an, so kann das Gehirngewebe nicht mehr ausreichend durchblutet werden. Ein Parameter für die Durchblutung ist der zerebrale Perfusionsdruck („cerebral perfusion pressure“, CPP). Er kann mit dem mittleren arteriellen Druck (MAP) und dem ICP wie folgt berechnet werden: CPP = MAP – ICP.

Ein ICP von >22mmHg wird nach den neuesten SHT-Guidelines als kritisch und somit als Therapieindikation angesehen (Level IIB). Für den CPP gelten Werte unterhalb von 50 bis 60mmHg als kritisch und implizieren eine Ischämie (kein ausreichender Perfusionsdruck für das Hirngewebe) und damit in weiterer Folge ein schlechteres Outcome. Umgekehrt heißt dies, dass ein ausreichend hoher MAP (>90mmHg) aufrechterhalten werden sollte. Ebenfalls sollte auf eine ausreichende Oxygenierung geachtet werden (O2-Sättigung >90%). Eine Hyperventilation sollte allenfalls nur kurzfristig zur Senkung des ICP herangezogen werden. Zum Monitoring des ICP geeignet sind sowohl die parenchymatöse Sonde als auch die Ventrikelsonde, wobei Letztere zunehmend empfohlen wird.

Bei weiterem Druckanstieg kann es zur Verlagerung des Hirngewebes kommen, was im Extremfall zum Einklemmungssyndrom führt, bei dem die Kleinhirntonsillen in das Foramen magnum gepresst werden und dadurch die Medulla oblongata (= verlängertes Mark) komprimiert wird.

Diagnostik

Die Diagnose ergibt sich meist bereits aus der Anamnese, wobei der kurzfristige Verlust des Bewusstseins gepaart mit der Tatsache, dass der Unfallhergang nicht klar erinnerlich ist, wegweisend, um nicht zu sagen pathognomonisch ist. Zur primären Einteilung und gleichzeitig zur groben neurologischen Beurteilung eignet sich die Glasgow Coma Scale.

Die Pupillenfunktion kann ein erstes Symptom für einen intrakraniellen Druckanstieg sein. Durch Einklemmung der parasympathischen Fasern des N. oculomotorius kommt es zur Dilatation der kontralateralen Pupille. Die sogenannte Anisokorie oder die fehlende Pupillenreaktion auf Licht und Konvergenz sind klassische Symptome eines potenziellen Hirndruckanstiegs. Differenzialdiagnostisch müssen allerdings angeborene Formen der Anisokorie oder andere okuläre Ursachen einer solchen ausgeschlossen werden. Eine weite lichtstarre Pupille ist prognostisch ein sehr ungünstiges Zeichen.

Differenzialdiagnosen

Auch bei einem initial leichten SHT kann es im Verlauf zu einer Verschlechterung des klinischen Zustandes kommen. Dies tritt besonders dann ein, wenn es zu einer weiteren Hirndrucksteigerung kommt, üblicherweise durch die raumfordernde Wirkung einer intrakraniellen Blutung. Hierbei können unterschiedliche Blutungslokalisationen differenziert werden:

Epiduralhämatom

Dieses entsteht durch Zerreißung eines der Äste der A. meningea media und ist die häufigste intrakranielle Blutung. Auf eine initiale Bewusstlosigkeit folgt typischerweise ein symptomfreies Intervall. Durch Zunahme des intrakraniellen Hämatoms kommt es wieder zur Bewusstlosigkeit. Außerdem können je nach Lokalisation und Ausmaß der Blutung Anisokorie, Erbrechen, Verwirrtheit und Aggressivität auftreten. Die Therapie von kleinen epiduralen Blutungen erfolgt konservativ, größere Epiduralhämatome müssen hingegen operativ angegangen werden. Hierbei wird das Hämatom durch eine sogenannte osteoplastische Trepanation abgesaugt und anschließend die Blutung gestillt. Bei der osteoplastischen Trepanation wird der entfernte Knochendeckel je nach Hirndruck gleich wieder eingesetzt. Bei anhaltend starkem Hirndruck kann eine osteoklastische Trepanation, bei der der Knochendeckel erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingesetzt wird, erwogen werden.

Subduralhämatom

Die subdurale Blutung entsteht zumeist durch Einriss der Verbindungsvenen und/ oder auch durch oberflächliche parenchymale Läsionen. Bei älteren Patienten findet sich häufig auch ein chronisches Subduralhämatom. Die Therapie des akuten subduralen Hämatoms entspricht der des epiduralen. Das Blut kann oft über eine oder mehrere Bohrlochtrepanationen ausgespült werden, meistens ist aber die Trepanation im Sinne einer osteoklastischen Kraniotomie erforderlich und sinnvoller. Sollte dies nicht ausreichen, ist auch hier eine Trepanation im Sinne einer Kraniotomie (osteoplastisch oder osteoklastisch) möglich.

Intrazerebralhämatom

Intrazerebralhämatome entsprechen meist Kontusionsblutungen, die durch das Stoß- und Gegenstoßprinzip (Coup und Contrecoup) innerhalb der Hirnsubstanz entstehen. Die neurologischen Symptome entsprechen hier Ausfällen, je nach neuroanatomischer Lokalisation der Blutung. Kleine und mittelgroße intrazerebrale Blutungen werden meist konservativ unter entsprechender Hirndrucktherapie behandelt, da durch die Lokalisation in der Regel die Evakuation (Entleerung) der Blutung nicht möglich ist (diffuse Blutung im Hirngewebe) bzw. mehr Schaden angerichtet werden kann. Bei intrazerebralen Massenblutungen erfolgt aufgrund der zumeist infausten Prognose ein therapeutischer Rückzug ohne weiteres chirurgisches Vorgehen.

Patienten unter antithrombotischer Therapie

Die antithrombotische/antikoagulatorische Therapie ist ein wichtiger Eckpfeiler in der Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen. Diese zählen in den industrialisierten Ländern zu den häufigsten Todesursachen. Wegen der immer weiter steigenden Lebenserwartung nimmt daher auch die Zahl der Patienten, die einer solchen Therapie bedürfen, stetig zu. Durch höheres Alter sowie weitere Begleiterkrankungen, etwa Morbus Parkinson, sind diese Patienten zudem oft besonders sturzgefährdet, was die Problematik hinsichtlich einer möglichen Gehirnblutung weiter verschärft. Rund 10% der Patienten mit leichtem SHT erhalten eine blutverdünnende Therapie. Diese Zahlen steigen jedoch an. Im unfallchirurgischen Routinebetrieb machen leichte SHT in Kombination mit blutverdünnender Medikation bereits einen großen Teil der täglich zur Erstuntersuchung transportierten älteren Personen aus. Die Antikoagulation ist somit für diese Patienten ein bedeutender Risikofaktor für das Entstehen intrakranieller Blutungen und in weiterer Folge für eine persistierende Beeinträchtigung und erhöhte Mortalität. Laut Studien erleiden rund 20% der Patienten unter Antikoagulation mit leichtem SHT eine intrakranielle Blutung. Daher empfehlen rezent publizierte, internationale klinische Leitlinien (Wiegele M et al., Crit Care 2019) bei allen antikoagulierten Patienten, die ein leichtes Schädelhirntrauma erlitten haben, routinemäßig eine Computertomografie des Schädels (CCT) sowie die stationäre Aufnahme zur mindestens 24-stündigen Observanz mit laufenden Blutdruck-, Vigilanz- und Pupillenkontrollen. Eine Ausnahme stellen Patienten mit T-ASS-Medikation dar, diese können, sofern die erste CCT negativ ist, auch in häusliche Pflege entlassen werden, da es nach rezenter Literatur extrem unwahrscheinlich ist, dass sie in weiterer Folge eine zerebrale Blutung entwickeln. Bei allen anderen Patienten mit Antikoagulationstherapie kann, so die 24-stündige Observanz unauffällig verläuft, der Patient prinzipiell entlassen werden. Bei neurologischer Auffälligkeit ist die Fortführung der Observanz oder eine Kontroll-CCT empfohlen.

Fallstudien (Stein SC et al., J Neurosurg 1992; Stein SC et al., J Neurosurg 1993; Ockert B, 2008) berichten auch von verzögerten intrakraniellen Blutungen innerhalb und nach 24 Stunden, bei denen die initiale CCT keine Blutung zeigte.

Ausgehend von diesen Berichten und aufgrund einer teils widersprüchlichen Datenlage hinsichtlich der Notwendigkeit einer etwaigen zweiten CCT innerhalb von 24 Stunden nach leichtem SHT wurde in den Niederlanden eine Studie durchgeführt, die im Februar 2018 im „Journal of Neurology“ veröffentlicht wurde: In zwei niederländischen Krankenhäusern wurden alle antikoagulierten Patienten, die im Zeitraum vom 1. Jänner 2010 bis 31. Dezember 2014 ein leichtes SHT erlitten hatten, älter als 16 Jahre waren und im initialen CCT keine intrakranielle Blutung aufwiesen, eingeschlossen. Von 17 643 Patienten mit leichtem SHT erfüllten 905 die Einschlusskriterien. Dabei zeigte sich bei keinem einzigen Patienten eine verzögerte intrakranielle Blutung innerhalb von 24 Stunden. Fünf Patienten entwickelten ein intrakranielles Hämatom nach mehr als 24 Stunden. Das Fazit der Studie ist, dass eine routinemäßige Aufnahme von Patienten mit leichtem SHT unter Antikoagulation nach Meinung der Autoren nicht gerechtfertigt ist. Einige Studien berichten, dass das Risiko für eine intrakranielle Blutung unter Antikoagulation mit dem Alter zunimmt. Eine Studie des Inselspitals in Bern aus dem Jahr 2016 konnte diese Annahme jedoch nicht bestätigen.

Eine rezent im Traumazentrum Wien, Standort Meidling, durchgeführte Studie beschäftigte sich mit dem prognostischen Wert des Markers S100B, um eine intrazerebrale Blutung bei leichtem SHT und Antikoagulation mit Thrombo Ass verlässlich auszuschließen. Hier zeigte sich ein sehr guter negativer prädiktiver Wert von im Mittel 99,6% bei S100B-Werten von <0,105μg/l (wenn der S100B-Wert, innerhalb von 3 Stunden nach dem Trauma abgenommen, unter dieser Schwelle war, dann war auch das stationär angefertigte CCT in den meisten Fällen negativ – 258 CCT negativ und nur 1 CCT positiv). Dies könnte in der unfallchirurgischen Routine die Versorgung der zumeist betagten Patienten verbessern, da man Patienten mit S100B-Werten unter der o.g. Referenz nicht mehr stationär aufnehmen, 24 Stunden observieren und eine CCT anfertigen muss, sondern die Patienten rasch wieder in ihr gewohntes soziales Umfeld entlassen kann. Zudem könnte so der immens hohe (und steigende) sozioökonomische Aufwand gesenkt werden.