24. Juni 2020

Kombinierte hormonale Kontrazeption bei Adoleszenten und ihre Risiken

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf allgemeineplus.at und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. universimed.com & med-Diplom.at)

Eine kombinierte orale Kontrazeption (KOK) ist für die meisten Jugendlichen die beliebteste Methode der Verhütung, da sie sehr sicher ist und mit ihr zusätzliche bestehende Beschwerden wie Zyklusstörungen, Dysmenorrhö und Hautprobleme behandelt werden können. Es gilt jedoch, Risiken durch die Einnahme zu erkennen sowie eventuelle Vorbehalte der Jugendlichen gegenüber einer Hormoneinnahme zu diskutieren.

In der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen liegt die Rate der Schwangerschaftsabbrüche in der Schweiz bei 3,5/1000. Nur 6% der Jungen und 8% der Mädchen haben beim ersten Geschlechtsverkehr keine Verhütung (Zahlen aus Deutschland).1 Diese, im Vergleich zu anderen Ländern, niedrigen Zahlen verdanken wir einer guten Aufklärung und dem niedrigschwelligen Angebot an speziellen Mädchensprechstunden in zahlreichen Frauenarztpraxen. Einer der häufigsten Gründe von Jugendlichen für die erste Kontaktaufnahme mit einer Gynäkologin/einem Gynäkologen ist der Wunsch nach einer sicheren Verhütung. Beim «ersten Mal» wird noch mehrheitlich das Kondom eingesetzt (77% der Mädchen und 70% der Jungen).1 Wohl auch darum, weil dieses einfach verfügbar ist und ohne vorherigen Arztkontakt erworben werden kann. Je jünger die Mädchen beziehungsweise die Partner, desto häufiger wird alleine das Kondom zur Verhütung gewählt.2 Nach einer in Deutschland durchgeführten Onlineumfrage aus dem Jahr 2018 entscheiden sich bei den 14- bis 19-jährigen Patientinnen bereits 86% für die Einnahme einer Mikropille.3

Risikoevaluation

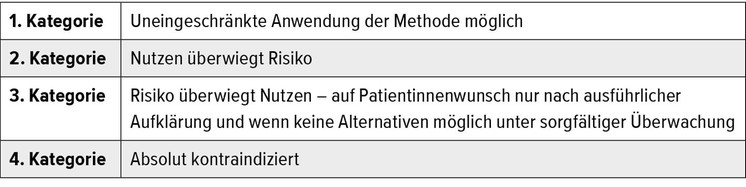

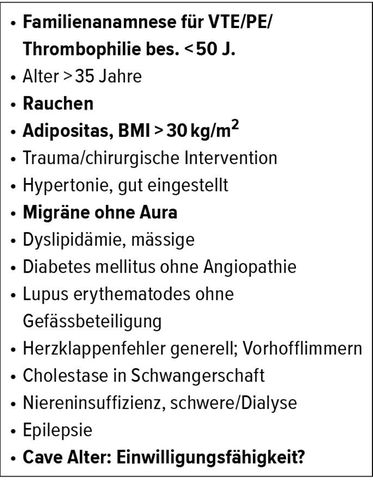

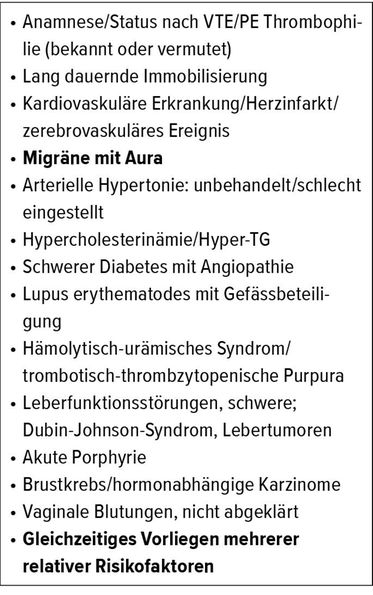

Im Rahmen des Erstgesprächs gilt es, durch eine gründliche und umfassende Anamnese anamnestische und aktuell vorliegende allfällige gesundheitliche Risiken zu evaluieren und der Patientin verschiedene Möglichkeiten der Verhütung vorzustellen.4 Schwierigkeiten kann besonders bei sehr jungen Patientinnen die Erhebung der Familienanamnese bereiten. Hier ist es von Vorteil, einen Elternteil ebenfalls befragen zu können. Absolute Kontraindikationen zur Verordnung einer KOK liegen bei Jugendlichen eher selten vor, jedoch kann auch das Zusammentreffen mehrerer relativer Gegenanzeigen dazu führen, sich für Alternativen zu entscheiden (Tab. 2 und 3). Bei der Auswahl eines geeigneten Verhütungsmittels sollten die WHO-Empfehlungen zur Kontrazeption herangezogen werden (Tab. 1).5

Tab. 1:WHO-Empfehlungen zur Kontrazeption 20155

Während bei Ärzten das Erkennen eines möglichen venösen Thromboembolie- (VTE)-Risikos im Raum steht, äussern die Jugendlichen selbst meist andere Bedenken gegenüber einer Hormoneinnahme. Sie haben Angst vor einer möglichen Gewichtszunahme, späterer Unfruchtbarkeit oder sie sind besorgt, dass Hormone eventuell Krebs verursachen könnten. Durch die Laienpresse beeinflusst, steht neuerdings auch die Angst, an einer Depression zu erkranken, im Raum.

Nikotin

Wenigen Jugendlichen ist bekannt, dass Rauchen ein erhöhtes VTE-Risiko für die Pilleneinnahme mit sich bringt. Aufgrund ihres an sich geringen Altersrisikos gilt der Nikotinabusus nur als ein relatives Risiko. Allerdings kann bei zusätzlichen Risikofaktoren wie z.B. einer höhergradigen Adipositas eine absolute Kontraindikation für die Verschreibung einer KOK erwachsen.

Tab. 2:Relative Kontraindikation zur Verschreibung von KOK4

Tab. 3:Absolute Kontraindikation zur Verschreibung von KOK4

Übergewicht

Übergewicht ist bei Jugendlichen ein Risikofaktor für die Pillenverschreibung, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ein BMI über 30 lässt das Risiko für eine Thrombose bei gleichzeitiger Einnahme einer KOK auf das 24-Fache ansteigen. Ausserdem ist wegen zunehmenden Wirkungsverlustes das Hormonpflaster (bei >90kg oder BMI >30) kontraindiziert. Ebenso haben die KOK sowie auch der Verhütungsring einen Wirkungsverlust. Gut einsetzbar ist hier die «progesteron-only pill» (POP), die keinem Wirkungsverlust unterliegt. Die Angst zuzunehmen ist einer der Hauptgründe für das Absetzen von KOK, noch vor Übelkeit, Kopfschmerzen oder Blutungsstörungen.6

Laut einer grossen Cochrane-Analyse führt eine KOK jedoch nicht zu einer übermässigen Gewichtszunahme.7 Abhängig vom Gestagenanteil in der Pille kann es zu Zunahmen von ca. 1 bis maximal 3kg kommen, zum Teil in Form von Wassereinlagerungen. Änderungen des Lifestyles sowie eine in der Pubertät physiologische Gewichtszunahme spielen aber auch eine Rolle. Bei Anwendung von Depot-Medroxyprogesteronacetat (DMPA) wurde besonders bei bereits übergewichtigen Patientinnen unter 18 Jahren eine langsame Gewichtszunahme beobachtet.8

Einfluss auf den Knochen

Sehr niedrig dosierte KOK haben einen negativen Einfluss auf die maximale Knochendichte. Da diese erst bis zum 25. Lebensjahr erreicht wird, muss dies bei der Auswahl des Präparates berücksichtigt werden. Ein Präparat mit 30 Mikrogramm Ethinylestradiol sollte dabei bevorzugt werden.9 Dieses bietet zusätzlich eine gute Zyklusstabilität. DMPA sollte wegen der Reduktion der Knochendichte bei Jugendlichen nur in Ausnahmefällen angewendet werden.10 Ein weiterer negativer Faktor für die Knochendichte ist der Nikotinabusus.

Verursacht die Pille Krebs?

Die Angst vor einer durch die Pille ausgelösten Krebserkrankung ist weitgehend unbegründet. Die Risiken, an Ovarialkarzinom, Endometriumkarzinom und Kolonkarzinom zu erkranken, wird sogar gesenkt.11,12 Für das Entstehen eines Zervixkarzinoms besteht bis 20 Jahre nach Absetzen der Pille ein leicht erhöhtes Risiko. Dies lässt sich am ehesten aus dem aktiven sexuellen Verhalten von Anwenderinnen und dem konsekutiv gehäuften Auftreten von HPV-Infektionen gegenüber Nichtanwenderinnen erklären. Für das Mammakarzinom liegen weiterhin keine eindeutigen Daten vor. Eine geringgradige Risikoerhöhung während und nach der Einnahme ist wahrscheinlich.13,14 Für Breast-Cancer- Gen-Trägerinnen ist die Pilleneinnahme nach guter Aufklärung auch wegen des Schutzes vor Ovarialkarzinom möglich.

Depressionen und Suizidalität

Aufgrund von zwei Studien aus dem dänischen Bevölkerungsregister hat die Pille in den letzten Jahren grosse mediale Aufmerksamkeit bekommen. Obwohl Stimmungsschwankungen seit jeher zu den Nebenwirkungen der KOK gehören, über die aufgeklärt werden muss, wird erst seit 2019 auf das mit der Pilleneinnahme verbundene Risiko für Depressionen, Suizidversuche und Suizide in den Packungsbeilagen hingewiesen. Die Studien von Skovlund et al. zeigten bei Einnahme von hormonalen Kontrazeptiva (KOK und POP) ein relatives Risiko für einen Suizidversuch von fast 2 (1,97; 95% CI: 1,85–2,10) und für den vollendeten Suizid von 3 (3,08; 95% CI: 1,34–7,08). Das höchste Risiko zeigten adoleszente Frauen kurz nach Beginn der hormonalen Kontrazeption sowie bei Anwendung reiner Gestagenpräparate.15,16

Die Studie wurde von vielen Experten, z.B. dem German Board and College of Obstetrics and Gynecology, kritisiert.17,18 Ein kausaler Zusammenhang zwischen der Einnahme hormoneller Kontrazeptiva und der Entwicklung einer Depression lässt sich aufgrund der bisherigen Studienlage nicht abschliessend feststellen. Depressive Störungen treten in der Adoleszenz besonders ab dem 13. Lebensjahr signifikant häufiger auf (Prävalenz 3,2–8,9%). So berichteten 19,8% der 14- bis 15-jährigen Mädchen in der Heidelberger Schulstudie über Suizidgedanken, 10,8% hatten bereits einen Suizidversuch unternommen. Dies sollte bei der Verschreibung von hormonalen Verhütungsmitteln berücksichtigt werden.

KOK und Thromboserisiko

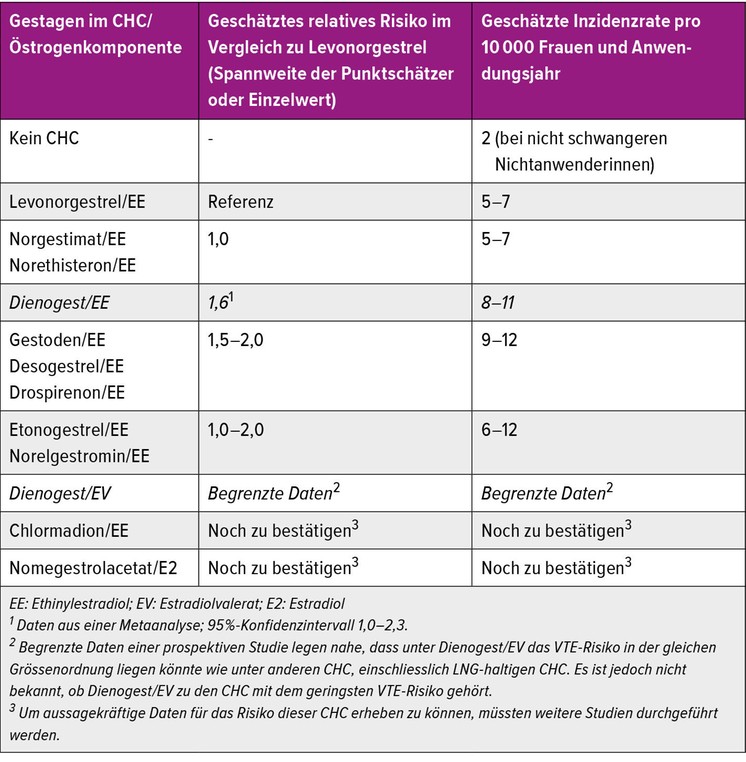

Bei Jugendlichen besteht ein VTE-Risiko von 1,7/10000. Im Vergleich hierzu steigt bei einer Schwangerschaft das VTE-Risiko auf 5–20 pro 10000 Frauenjahre, im Wochenbett gar auf 40–65 pro 10000 Frauenjahre. Durch die Einnahme einer KOK wird das Risiko für eine VTE in allen Altersgruppen auf 5–12/10000 erhöht. Im ersten Einnahmejahr, und hier vor allem in den ersten vier Monaten, ist das VTE-Risiko besonders hoch. Massgeblich ist das Östrogen als prothrombotischer Faktor zu sehen. Während eine Levonorgestrel-haltige KOK zu einer geschätzten Inzidenzrate von 5–7 VTEs pro 10000 Frauen und Jahr führt, verdoppeln sich diese Zahlen annähernd bei der Einnahme von Gestagenen der jüngeren Generation (Tab. 4).19,20 Die Verringerung der Ethinylestradiol-Dosis von 30 Mikrogramm auf 20 Mikrogramm bringt in der Kombination mit Levonorgestrel eine VTE-Risikoreduktion.21 Eine neuere Untersuchung (Dinger et al.) hat das VTE-Risiko bei 50000 Patientinnen untersucht, die ein Präparat mit Estradiolvalerat und Dienogest angewendet haben. Als Vergleichsgruppe dienten Anwenderinnen von Präparaten mit Ethinylestradiol und verschiedenen Gestagenen. Die Studie kam zum Ergebnis, dass das Risiko vergleichbar mit der Einnahme einer Ethinylestradiol/Levonorgestrel-haltigen Pille ist odermöglicherweise sogar etwas niedriger.22

Tab. 4:Geschätztes VTE-Risiko aus mehreren Studien bei KOK (neue Informationen im Kursivdruck)23

Langzyklus

Neuerdings stehen für den Langzyklus spezielle Präparate zur Verfügung. Es werden dabei 84 Tabletten mit 30 Mikrogramm Ethinylestradiol und 150 Mikrogramm Levonorgestrel gefolgt von 7 Tabletten mit 10 Mikrogramm Ethinylestradiol eingenommen. Gut einsetzbar ist der Langzyklus bei Dysmenorrhö und Hypermenorrhö. Auch der monatliche Hormonentzugskopfschmerz kann gemildert werden. Viele Mädchen schätzen aus Lifestylegründen die kontinuierliche Einnahme. Anfangs kann es zu vermehrten Schmierblutungen kommen, die im Laufe der Einnahme verschwinden. Die kontrazeptive Sicherheit ist gegenüber dem 21/7-Einnahmeschema etwas erhöht.24

Autorin:

Dipl. med. Anna Kathrin Erkert

Praxis für Gynäkologie,

Ärzte im Zentrum, Weinfelden

E-Mail: kathrin.erkert@aiz.ch