Einsatz Monoklonaler Antikörper

Aktuelle Erkenntnisse zur Migräneprophylaxe

Die Global Burden of Disease Study der Weltgesundheitsorganisation weist Migräne nach Zahnkaries und Spannungskopfschmerz als die weltweit dritthäufigste Erkrankung aus. Was die krankheitsbedingte Belastung betrifft, liegt sie unter mehr als 300 Erkrankungen bei den unter 50-Jährigen an erster und in der Gesamtbevölkerung an zweiter Stelle. Die Hälfte der von Migräne Betroffenen hat deswegen noch nie ärztliche Hilfe gesucht. In Deutschland wird nicht mehr als 8% der Migränepatienten ein Triptan verordnet. Von den Patienten, die in Kopfschmerzzentren überwiesen werden, hatte die Hälfte noch nie eine pharmakologische Prophylaxe.

Die Markteinführung von monoklonalen Antikörpern gegen „calcitonin gene-related peptide“ (CGRP) erweitert das therapeutische Spektrum und bietet gleichzeitig die Chance, dass Migräne vermehrt als eine der wichtigsten chronisch wiederkehrenden Erkrankungen akzeptiert und im ärztlichen Alltag das gesamte Spektrum verfügbarer Therapien besser genutzt wird.

Diagnostik

Migräne wird auf Basis der Anamnese und der klinisch-neurologischen Untersuchung diagnostiziert und bedarf keiner „routinemäßigen“ Zusatzdiagnostik. Zum Ausschluss einer zugrunde liegenden Erkrankung kann bei manchen Patienten eine kraniale CT- oder MRT-Untersuchung erforderlich sein. Es ist jedoch auch zu bedenken, dass eine Reihe von Ursachen migräneähnlicher Kopfschmerzen einer Routine-CT- oder Routine-MRT-Untersuchung entgehen kann. Dazu zählen zum Beispiel ein halbseitiger Kopfschmerz im Rahmen einer Dissektion der Arteria carotis interna oder der Arteria vertebralis, Kopfschmerzen begleitet von Sehstörungen bei der idiopathischen intrakraniellen Hypertension („Pseudotumor cerebri“) oder bei einer Arteriitis temporalis sowie Kopfschmerzen als Folge einer Sinusvenenthrombose. Bei typischer Migräne ist eine weiterführende apparative Diagnostik üblicherweise nicht erforderlich.

Die Differenzialdiagnose zwischen Migräne und Spannungskopfschmerz kann dadurch erschwert werden, dass Kopfschmerzen entlang eines Kontinuums auftreten, an dessen einem Ende nicht beeinträchtigende Schmerzen ohne jegliche Begleiterscheinungen und an dessen anderem Ende schwerste Migräneattacken mit ausgeprägten Begleitsymptomen stehen.

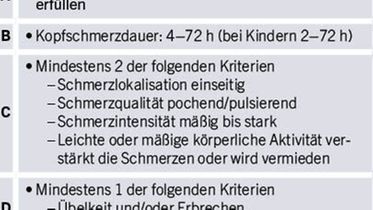

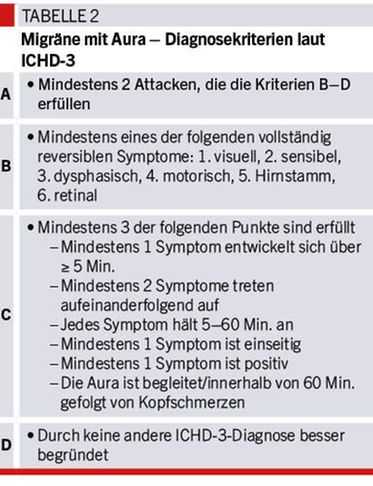

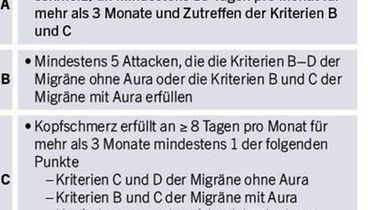

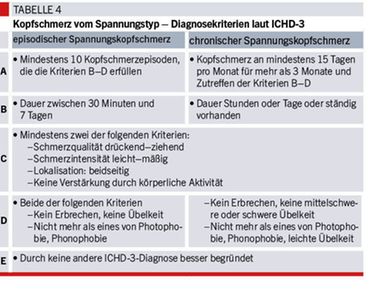

Diese Unschärfe einer klaren Trennung von Migräne und Spannungskopfschmerz spiegelt sich auch in der Klassifikation der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft wider, die neben den definitiven Diagnosen „Migräne ohne Aura“ (Tab.1), „Migräne mit Aura“ (Tab.2), „chronische Migräne“ (Tab.3) sowie „episodischer und chronischer Spannungskopfschmerz“ (Tab.4) auch die Diagnosen „wahrscheinliche Migräne“ und „wahrscheinlicher Spannungskopfschmerz“ umfasst, bei denen jeweils eines der diagnostischen Kriterien nicht erfüllt ist. Zur besseren Zuordnung leistet ein diagnostisches Kopfschmerztagebuch unschätzbare Dienste.

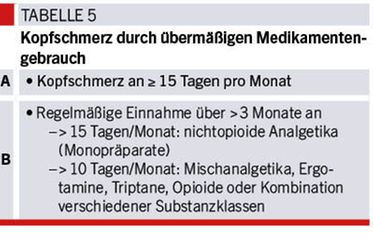

Eine weitere wesentliche Differenzialdiagnose der Migräne stellt der „Kopfschmerz durch übermäßigen Medikamentengebrauch“ dar, der sich bei der Mehrzahl der Patienten auf Basis einer (chronischen) Migräne entwickelt (Tab.5).

Etablierte Pharmakoprophylaxe

Die Therapie muss individuell erfolgen und den spezifischen Bedürfnissen der Patienten gerecht werden. Nicht zuletzt sind Komorbiditäten zu erfassen, um Synergieeffekte nutzen und Kontraindikationen entsprechend beachten zu können.

Eine medikamentöse Prophylaxe ist indiziert, wenn an mehr als drei Tagen pro Monat belastende Migräneattacken auftreten oder die Attacken auf die Akutmedikation ungenügend ansprechen. Die Behandlung sollte in ausreichender Dosierung über mindestens sechs Monate fortgeführt werden, sofern keine limitierenden Nebenwirkungen auftreten. Ziel ist es, die Attackenfrequenz um mindestens 50% zu reduzieren. Die Wirksamkeit lässt sich am verlässlichsten mit Hilfe eines Kopfschmerzkalenders oder einer entsprechenden Smartphone-App beurteilen.

Für Patienten, die eine tägliche Einnahme eines Medikaments im engeren Sinn nicht wünschen, stehen Mutterkraut, Riboflavin (400 mg pro Tag), Coenzym Q 10 (300 mg pro Tag) und Magnesium (600 mg pro Tag) zur Verfügung.

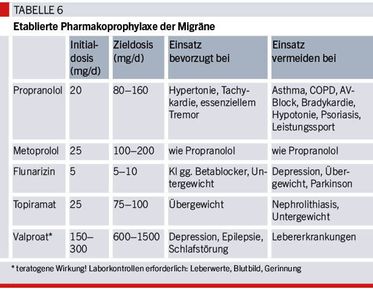

Mittel der ersten Wahl zur medikamentösen Migräneprophylaxe sind die Betablocker Propranolol und Metoprolol, der Kalziumkanalblocker Flunarizin sowie das Antiepileptikum Topiramat. Valproinsäure darf aufgrund der teratogenen Wirkung Frauen im gebärfähigen Alter nicht verabreicht werden (Tab. 6). Bei allen Präparaten ist auf eine langsame Dosissteigerung zu achten, um das Nebenwirkungsrisiko zu minimieren. Zudem müssen begleitende Erkrankungen im Hinblick auf potenzielle Nebenwirkungen wie auch Synergieeffekte erfasst werden. So sind beispielsweise Betablocker bei Patienten mit arterieller Hypertonie oder tachykarder Herzrhythmusstörung besonders geeignet, bei Asthma bronchiale oder bei Leistungssportlern hingegen kontraindiziert.

Unter den Prophylaktika der zweiten Wahl ist Amitriptylin hervorzuheben (initial 10–25 mg zwei Stunden vor dem Zubettgehen, Zieldosis 25–75(–150) mg), das sich besonders bei Komorbidität von Migräne und Kopfschmerz vom Spannungstyp bzw. bei Schlafstörung und Depression bewährt.

Gemeinsam ist allen etablierten Substanzen, dass der Wirkungseintritt erst nach drei bis sechs Wochen zu erwarten ist und somit die Wirksamkeit erst nach dieser Zeit einzuschätzen ist. Eine gründliche Information der Patienten über den zu erwartenden Erfolg wie auch mögliche Nebenwirkungen ist unabdingbar.

In der Behandlung der chronischen Migräne erwiesen sich in randomisierten kontrollierten Studien Amitriptylin, Topiramat und Onabotulinumtoxin A als wirksam. Onabotulinumtoxin A ist seit 2012 zur Behandlung der chronischen Migräne zugelassen. Bei der episodischen Migräne ist Onabotulinumtoxin A dagegen einer Placeboverabreichung nicht überlegen. Das Behandlungsschema umfasst die Applikation von je fünf Einheiten Onabotulinumtoxin A an 31 vordefinierten Injektionsstellen im Bereich der perikraniellen Muskulatur. Die Dosis kann auf bis zu 195 Einheiten erhöht werden, wobei die zusätzlichen Injektionsstellen nach dem „Follow-the-pain“-Prinzip ausgewählt werden.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass speziell bei hochfrequenter oder chronischer Migräne eine multimodale Therapie erforderlich ist, die einerseits pharmakologisch erfolgt und andererseits den Lebensstil sowie spezifische nichtpharmakologische Maßnahmen wie Entspannungstechniken, Akupunktur und Verhaltenstherapie umfasst. Weitere wichtige Punkte sind die Entscheidung, ob eine Medikamentenpause bei übermäßigem Medikamentengebrauch erforderlich ist, und die Berücksichtigung von Komorbiditäten, in erster Linie Schmerzen in anderen Körperregionen, depressive Störung, Angststörung und Schlafstörungen.

Monoklonale Antikörper gegen CGRP

Monoklonale Antikörper gegen „calcitonin gene-related peptide“ (CGRP) stellen die erste gezielt und spezifisch für Migräne entwickelte Prophylaxe dar. In Europa sind Erenumab, Fremanezumab und Galcanezumab zugelassen. Zudem liegen Studien zu Eptinezumab vor. Fremanezumab, Galcanezumab und Eptinezumab sind humanisierte IgG-Antikörper, die gegen den CGRP-Liganden gerichtet sind. Erenumab ist ein humaner IgG-Antikörper, der gegen den CGRP-Rezeptor gerichtet ist. Die Halbwertszeit liegt zwischen 28 Tagen (Erenumab) und 32 Tagen (Fremanezumab, Eptinezumab).

In Deutschland setzt die Verordnung eines Antikörpers gegen CGRP ein Konsil mit einem Facharzt für Neurologie und das Versagen von etablierten Medikamenten zur Migräneprophylaxe inkl. Onabotulinumtoxin A voraus.

Physiologische Funktionen von CGRP

CGRP ist ein Neuropeptid mit 37 Aminosäuren. Im zentralen Nervensystem wurde es im Hypothalamus, im Thalamus und im Kleinhirn nachgewiesen, im peripheren Nervensystem im Ganglion Gasseri, in trigeminalen Nervenendigungen, Spinalganglien und Aδ- sowie C-Fasern. Außerhalb des Nervensystems findet sich CGRP unter anderem in der glatten Muskulatur der Arterien einschließlich des kardialen und zerebrovaskulären Systems, in der Nebenniere, der Niere, der Bauchspeicheldrüse, im Knochen, im Uterus und in der Plazenta.

CGRP ist ein starker Vasodilatator und hat eine Reihe weiterer Funktionen, etwa im Herz-Kreislauf-, Nerven- und Immunsystem. Es spielt eine Rolle in der Schwangerschaft, bei der Übertragung von Schmerz- und Sinnesreizen, in der Wundheilung und im Knochenstoffwechsel. Eine nähere Beschreibung findet sich im Abschnitt Sicherheit.

Rationale für den Einsatz von Anti-CGRP-mAK bei Migräne

Die Rationale für den Einsatz von monoklonalen Antikörpern gegen CGRP (Anti-CGRP-mAK) liegt unter anderem darin, dass CGRP-Spiegel in der Vena jugularis externa während einer Migräneattacke erhöht sind und nach der Gabe von Triptanen parallel zur Linderung der Attacke sinken. Die intravenöse Verabreichung von CGRP löst bei Personen mit Migräne eine Attacke aus, die sich von einer spontanen Attacke nicht unterscheidet. Interiktal erhöhte Serum-CGRP-Spiegel finden sich bei chronischer Migräne und in geringerem Umfang auch bei episodischer Migräne. Zudem zeigten Patienten mit chronischer Migräne, die auf eine Behandlung mit Onabotulinumtoxin A ansprachen, niedrigere CGRP-Spiegel als Non-Responder.

Wirksamkeit der Anti-CGRP-mAK

Der Anteil an Studienteilnehmern, bei denen eine Reduktion der monatlichen Migränetage um mindestens 50% erzielt wurde, lag zwischen 40 und 50%. Die mittlere Reduktion der monatlichen Migränetage lag bei der episodischen Migräne zwischen 3,4 und 3,7 Tagen und bereinigt um die Placebowirkung zwischen 1,2 und 1,5 Tagen, bei der chronischen Migräne zwischen 4,9 und 6,6 bzw. 1,7 und 2,5 Tagen. Die Wirksamkeit der Anti-CGRP-mAK liegt in der Größenordnung der etablierten Migräneprophylaktika. Ein Wirkungseintritt zeigt sich allerdings bereits ab der ersten Behandlungswoche. Zudem sind Anti-CGRP-mAK auch bei Patienten wirksam, die auf etablierte Prophylaktika nicht angesprochen hatten.

Unerwünschte Wirkungen und Sicherheit der Anti-CGRP-mAK

In randomisierten, placebokontrollierten Studien zur Wirksamkeit und Verträglichkeit der Anti-CGRP-mAK fanden sich keine schwerwiegenden Nebenwirkungen. Das Nebenwirkungsspektrum umfasste unter anderem Reaktionen an der Einstichstelle, Obstipation, Juckreiz, Urtikaria und Muskelkrämpfe. In einer Metaanalyse wurden die Number needed to harm (NNH) und die Number needed to treat (NNT) von Erenumab den etablierten Migräneprophylaktika gegenübergestellt. Der Quotient aus NNH/NNT, die „likelihood of being helped or harmed“ (LHH), ist umso höher, je günstiger das Nutzen-Risiko-Verhältnis ist. Bei den etablierten Prophylaktika lag die LHH zwischen 2 und 4, bei Erenumab hingegen zwischen 42 und 167.

Den vorliegenden Daten zu unerwünschten Wirkungen stehen fehlende Langzeitbeobachtungen gegenüber. Der sichere Einsatz von Anti-CGRP-mAK erfordert daher Kenntnisse über die physiologischen Funktionen von CGRP und daraus resultierende potenzielle Risiken. Nachfolgend wird daher – auf Basis zweier Artikel (Szperka et al., Headache 2018 und Robbins, Headache 2018) – der Wissensstand zusammengefasst. Die Erkenntnisse stammen überwiegend aus tierexperimentellen Studien. Die Gültigkeit für den humanmedizinischen Einsatz von Anti-CGRP-mAK muss daher in diesen Fällen offenbleiben.

Schwangerschaft und Stillzeit

CGRP wird in der Funktion von Uterus und Plazenta sowie in der vaskulären Adaptierung an eine Schwangerschaft eine Schlüsselrolle zugeschrieben. Bei Frauen mit Präeklampsie ist die CGRP-induzierte vaskuläre Relaxation beeinträchtigt.

Der IgG-Transfer von der Mutter zum Fetus ist bis zur 16. Gestationswoche sehr limitiert und steigt danach rasch an. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass Anti-CGRP-mAK Auswirkungen auf den Fetus haben, vor allem im zweiten und dritten Trimenon. Bei schwangeren Ratten hatte die Verabreichung eines CGRP-Antagonisten ein beeinträchtigtes Wachstum des Fetus oder den Fruchttod zur Folge. CGRP-Rezeptor-Knockout-Mäuse zeigten einen Hydrops fetalis und intrauterinen Fruchttod. Erenumab zeigte in Studien an Affen keine negativen Auswirkungen auf Fertilität, Schwangerschaft, embryofetale oder postnatale Entwicklung.

Der Wissensstand beim Menschen ist auf einige wenige Frauen begrenzt, die während einer Schwangerschaft einer Behandlung mit einem Anti-CGRP-mAK ausgesetzt waren. Wie bei den Triptanen sind Schwangerschaftsregister geplant. Bis zum Vorliegen entsprechender Daten sollen Anti-CGRP-mAK in der Schwangerschaft nicht eingesetzt und Frauen im gebärfähigen Alter über die Notwendigkeit einer adäquaten Kontrazeption informiert werden. Bei Kinderwunsch soll eine Behandlung mit Anti-CGRP-mAK zumindest fünf Monate vor einer geplanten Schwangerschaft beendet werden.

In den ersten Tagen nach einer Geburt erfolgt ein IgG-Transfer in die menschliche Muttermilch. Die Konzentration sinkt aber bald, sodass dann eine Anwendung von Anti-CGRP-mAK in Betracht gezogen werden kann.

Herz-Kreislauf-System

CGRP wirkt vasodilatatorisch, positiv inotrop, begünstigt die Angiogenese, wird beim Myokardinfarkt ausgeschüttet und zeigt eine kardioprotektive Wirkung. Verlust von CGRP kann die Belastung in der Aorta erhöhen. In den zerebralen Gefäßen hemmt CGRP Vasospasmen im Rahmen einer Subarachnoidalblutung. Wird der protektive Effekt von CGRP verringert, besteht die Gefahr, dass Herzinfarkte und ischämische Schlaganfälle einen schwereren Verlauf nehmen. Allerdings wurden in einer randomisierten placebokontrollierten Studie mit Erenumab bei Patienten mit stabiler Angina Pectoris keine negativen Auswirkungen auf die Zeit bis zum Auftreten pektanginöser Beschwerden oder einer ST-Senkung beobachtet.

CGRP scheint eine Rolle in der Vorbeugung von Bluthochdruck zuzukommen. Sobald sich eine Hypertonie entwickelt, wird CGRP ausgeschüttet. Mit der Zeit nimmt die Ausschüttung aber wieder ab. CGRP könnte zur Vorbeugung kardiovaskulärer Erkrankungen beitragen. Zu beachten ist allerdings auch, dass es weitere potente Vasodilatatoren gibt (NO, VIP und andere), die die Hemmung der Vasodilatation durch Antagonisierung des CGRP-Effekts kompensieren könnten.

In verschiedenen Organen trägt CGRP zum Schutz vor Gefäßentzündung, Zelltod und Ischämie bei. Über eine Aktivierung von cAMP hemmt CGRP möglicherweise die Thrombozytenaggregation. Dieser Effekt wurde zwar beim Menschen nicht nachgewiesen, es ist aber nicht auszuschließen, dass eine Hemmung von CGRP embolische Ereignisse begünstigen könnte.

Nervensystem

CGRP und sein Rezeptor werden während der Postnatalperiode in maßgeblichen Konzentrationen intrathekal exprimiert. CGRP spielt eine Rolle bei der Reifung und der Regeneration des Nervensystems nach Schädigungen. Anti-CGRP-mAK durchdringen die Blut-Hirn-Schranke nicht bzw. nur minimal. Dennoch sind Auswirkungen auf das intrathekale CGRP nicht auszuschließen. Die Reduktion des peripheren CGRP könnte nämlich dazu führen, dass CGRP aus dem ZNS abgezapft wird und so möglicherweise eine Auswirkung auf die Entwicklung des Gehirns hat. Angesichts der möglichen Auswirkungen von Anti-CGRP-mAK auf das Nervensystem wird empfohlen, bei potenzieller Schädigung der Blut-Hirn-Schranke wie bei Meningitis oder Schlaganfall oder nach einem neurochirurgischen Eingriff sowie bei peripheren Nervenläsionen Anti-CGRP-mAK nicht einzusetzen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass Anti-CGRP-mAK intrakranielle Strukturen außerhalb der Blut-Hirn-Schranke beeinflussen können. Dazu zählen die Hypophyse, der Plexus choroideus, die Eminentia mediana des Hypothalamus, die Area postrema und andere Anteile des zirkumventrikulären Organs. Auswirkungen auf die hypothalamisch-hypophysären Hormone sowie auf die Liquorproduktion und -homöostase sind daher nicht auszuschließen. Andere Anteile des zirkumventrikulären Organs sind an der Homöostase von kardiovaskulären und Immunfunktionen, Flüssigkeitsregulation, Durst und Hunger beteiligt. Der Verlust von CGRP könnte somit diese lebenswichtigen Funktionen beeinträchtigen.

Immunsystem

CGRP enthaltende Nervenfasern wurden im Thymus, im Knochenmark, in der Milz, in der Haut, in Lymphknoten, in der Lunge und im Gastrointestinaltrakt nachgewiesen. CGRP-Rezeptoren finden sich an Lymphozyten, Makrophagen, Mastzellen und dendritischen Zellen, und umgekehrt können diese Zellen CGRP synthetisieren. CGRP entfaltet eine Reihe pro- und antiinflammatorischer Wirkungen, und es wird vermutet, dass CGRP bei der Kontrolle immunologischer Funktionen durch das Nervensystem eine Rolle spielt. Beruhigend ist, dass bisher in klinischen Studien unter der Therapie mit Anti-CGRP-mAK kein Hinweis auf eine erhöhte Rate schwerer Infektionen beobachtet wurde. Für den ärztlichen Alltag wird empfohlen, Anti-CGRP-mAK bei Patienten mit Immunschwäche oder immunsuppressiver Therapie zu vermeiden und die Gabe von Anti-CGRP-mAK zu beenden, wenn sich eine schwere Infektion entwickelt.

Gastrointestinaltrakt

β-CGRP ist im gesamten Gastrointestinaltrakt vorhanden und beeinflusst die Magen- und Darmmotilität. Daher wird Verstopfung (evtl. auch Durchfall) als potenzielle Nebenwirkung von Anti-CGRP-mAK postuliert. CGRP könnte auch beim Schutz der Magenschleimhaut eine Rolle spielen. Bei Ulzera im Gastrointestinaltrakt oder entzündlichen Darmerkrankungen wird ein höheres Risiko bei der Gabe von Anti-CGRP-mAK nicht ausgeschlossen.

Knochenstoffwechsel

In Tiermodellen wurde gezeigt, dass CGRP die Knochenbildung und Ossifikation fördert. Studien beim Menschen liegen nicht vor. Da in der Adoleszenz 40–60% der Knochenmasse aufgebaut werden, ist vom Off-Label-Einsatz von mAK gegen CGRP bei Kindern und Jugendlichen abzuraten, wenn Knochenerkrankungen oder eine maßgebliche Osteopenie vorliegen.

Weitere Funktionen

In Tierexperimenten gab es Hinweise, dass CGRP die glukosestimulierte Insulinfreisetzung moduliert. In der Bauchspeicheldrüse kann CGRP den Insulinspiegel senken. Die Antagonisierung von CGRP könnte sich möglicherweise positiv auf Diabetes auswirken. Patienten mit Diabetes und koronarer Herzkrankheit könnten jedoch ein höheres Risiko haben, wenn CGRP vermindert ist.

Bei bestimmten pathologischen Zuständen kann CGRP gegen Nierenschäden schützen. Während der Dialyse fanden sich erhöhte CGRP-Spiegel. Bei Patienten mit Sepsis nimmt CGRP Einfluss auf Entzündungen und die Blutdruckregulierung.

In der Lunge wurde CGRP ebenfalls nachgewiesen und könnte bei pulmonaler Hypertension eine günstige Rolle spielen. Die Lungenfunktion könnte jedoch negativ beeinflusst werden, wenn die CGRP-Spiegel reduziert sind.

In der Haut ist CGRP an der Thermoregulation, Hautrötung, Kälteüberempfindlichkeit, Hautödemen und Juckreiz beteiligt. CGRP spielt zudem eine wichtige Rolle in der Wundheilung und Regeneration der Haut.

▸▸▸ Online

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter

www.allgemeinarzt.digital

Weitere Literatur bei den Verfassern▸▸▸AutorenLeiter des Spezialbereiches Kopfschmerz, Universitätsklinik für Neurologie, Medizinische Universität WienFA für Allgemeinmedizin, Arzt für psychotherapeutische Medizin, Schwerpunkt PTBS, Spezielle Schmerztherapie Schwerpunkt Kopfschmerz/Migräne DMKG-zertifiziert, Lehrarzt am Lehrstuhl Allg. Med. der Universität GreifswaldINTERESSENKONFLIKTE: Die Autoren haben keine deklariert.

Fragen zur zertifizierten Fortbildung:

Auf unserem

CME-Portal:www.allgemeinarzt.digital/cme

Nach den Fortbildungsrichtlinien der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz werden für das Absolvieren dieser CME-Fortbildung unter folgenden Voraussetzungen bis zu zwei Fortbildungspunkte vergeben:

Wenigstens 70% der Fragen korrekt beantwortet = 1 Punkt

Sämtliche 10 Fragen wurden richtig beantwortet = 2 Punkte

In unserem Webportal können Sie, neben anderen CME-Kursen, auch diesen lesen und beantworten und bekommen bei erfolgreicher Absolvierung Ihre Punkte umgehend gutgeschrieben.

Nach richtiger Beantwortung erhalten Sie per E-Mail einen Link zum Download Ihres Zertifikats. Maximal bis zu einem Jahr nach Erscheinen ist die Teilnahme an dieser CME-Fortbildung möglich.

Frage 1

Welche der nachfolgenden Aussagen trifft zu?

a. Migräne ist meist bilateral.

b. Migräne ist rein psychogen bedingt.

c. Migräne tritt nie bei Kindern und Jugendlichen auf.

d. Kopfschmerzen vom Spannungstyp verschlimmern sich bei Belastung.

e. Kopfschmerzen vom Spannungstyp sind meistens bilateral

Frage 2

Typische Akutmedikamente gegen episodische Migräne sind:

a. Nichtsteroidale Analgetika

b. Opioide

c. Barbiturate

d. Neuroleptika

e. Antidepressiva

Frage 3

Migräne-/Kopfschmerzkalender sind nützlich, weil sie:

a. die Anamnese ersetzen.

b. die Patienten an den Therapeuten binden.

c. eine effektive Übersicht über Kopfschmerzen/Tabletteneinnahme bieten.

d. über Notwendigkeit eines MRT bestimmen.

e. Sie haben keinen Nutzen.

Frage 4

Eine Migräneprophylaxe ist indiziert, wenn

a. die Attacken nicht auf zwei NSAR angesprochen haben.

b. Attacken an mehr als drei Tagen pro Monat auftreten.

c. eine Migräne mit Aura vorliegt.

d. Migräne seit mehr als zehn Jahren besteht.

e. Triptane wirkungslos sind.

Frage 5

Was ist eine Kontraindikation von Flunarizin?

a. Leistungssport

b. Leberfunktionsstörung

c. Untergewicht

d. Parkinson

e. Nierensteine

Frage 6

Welchen Vorteil haben Anti-CGRP-mAK gegenüber bisherigen Prophylaktika?

a. Es gibt keine Kontraindikationen.

b. Sie dürfen auch an Kinder und Jugendliche gegeben werden.

c. Sie dürfen in der Schwangerschaft verordnet werden.

d. Sie wirken auch bei Patienten, die bisher nicht auf andere Prophylaktika angesprochen haben.

e. Sie haben keine unerwünschten Nebenwirkungen.

Frage 7

Sonstige Eigenschaften der Anti-CGRP-mAK sind:

a. Sie haben eine Gewichtszunahme zur Folge.

b. Sie fördern die Osteogenese bei heranwachsenden Kindern.

c. Sie werden bei arterieller Verschlusskrankheit problemlos eingesetzt.

d. Sie stellen bei Magengeschwüren und Darmerkrankungen kein Risiko dar.

e. Sie können sowohl Durchfall wie Obstipation verursachen.

Frage 8

Was ist eine kardiovaskuläre Wirkung von CGRP?

a. Hemmung der Angiogenese

b. Negativ inotrop

c. Vasodilatatorisch

d. Begünstigt Bluthochdruck

e. Erhöht kardiovaskuläres Risiko

Frage 9

Welche Aussage über CGRP trifft zu?

a. Blockiert Übertragung von Geruchsreizen

b. Fördert Nervenregeneration

c. Findet sich nur in der Milz

d. Hemmt Knochenbildung

e. Findet sich ausschließlich in der Haut

Frage 10

Was ist eine beschriebene Nebenwirkung von Anti-CGRP-mAK?

a. Obstipation

b. Arthralgien

c. Vasospasmen

d. Myopie

e. Hypotonie